El 11 de Mayo se conmemora el Día del Himno Nacional. La letra del mismo, fue modificada en varias ocasiones, extirpándose estrofas fundamentales que reconocían y reivindicaban a los Pueblos Originarios. La efeméride tiene su origen en la Asamblea del año XIII, que sancionó con rango de “Himno” a la marcha patriótica compuesta por Vicente López y Planes junto a Blas Parera.

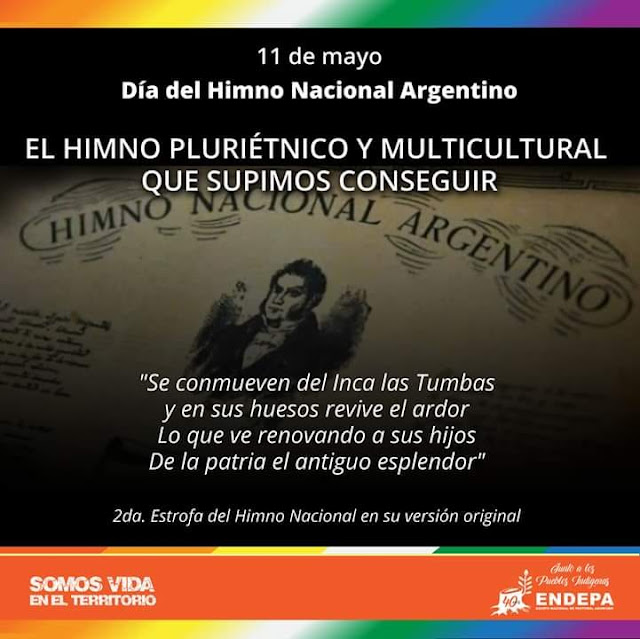

La creación del Himno Nacional Argentino tiene diversas singularidades y existen importantes diferencias entre los relatos históricos que dan cuenta de esa trama. Más allá de eso, lo cierto es que la letra del Himno fue modificada varias veces por razones políticas. Estos cambios derivaron en la invisibilización explícita del reconocimiento y reivindicación de los Pueblos Originarios que estaban plasmados en la primera versión de la letra.

Maximiliano Pedranzini, investigador del Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela, explica que “el Himno oficial del Estado Nacional fue escrito por Vicente López y Planes dos años después de la Revolución de Mayo en 1812, cuya melodía fue compuesta por el español Blas Parera un año más tarde, siendo ésta aprobada por la Asamblea del Año XIII como Marcha Patriótica como pedido del Triunvirato de contar con un canto que represente al pueblo. La Marcha patriótica tuvo otras denominaciones posteriores que desembocaron en la denominación final de Himno Nacional recién para 1847, contexto en el que se estaba conformando el Estado Nación moderno y que veía como una necesidad política ir tejiendo la vestimenta de la identidad nacional que abrigará nuestro país. Himno cuya letra original cuenta de 20 estrofas y que tiene una duración de aproximadamente 20 minutos”.

La primera modificación que tuvo la canción fue a partir de un decreto de Julio Argentino Roca, sancionado el 30 de marzo de 1900. El mismo disponía en su artículo 1 lo siguiente: “En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de la Canción Nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813”.

La fundamentación del decreto enunciaba que “hay en él (himno) estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia”.

Entonces, se extirparon dos estrofas del himno original, la 11 y la 15:

“Más los bravos que unidos juraron

Su feliz libertad sostener,

A esos tigres sedientos de sangre

Fuertes pechos sabrán oponer” (Estrofa Nº 11)

“San José, San Lorenzo, Suipacha,

Ambas Piedras, Salta y Tucumán,

La Colonia y las mismas murallas

Del tirano en la Banda Oriental;

Son letreros eternos que dicen:

Aquí el brazo argentino triunfó

Aquí el fiero opresor de la Patria

Su cerviz orgullosa dobló” (Estrofa Nº 15)

“El Canto del 900 nacía oficialmente por decreto como himno nacional definitivo, en el que se interpreta sólo la primera cuarteta de la primera estrofa, los últimos cuatro versos de la novena y el coro final del himno original” sintetiza Pedranzini.

Diecisiete días antes de la finalización del mandato presidencial de Marcelo T. de Alvear, en 1928, se realiza la transcripción del Himno original vigente en la actualidad. Alvear y la Unión Cívica Radical, consideraban un acto de irreverencia las duras palabras del himno hacia la corona española, en un contexto de progresiva reivindicación hispanista que llevaba adelante el radicalismo desde su asunción con Hipólito Yrigoyen , en contraposición a la hegemonía cultural anglosajona que se imponía. El toque final llegaría el 24 de abril de 1944 por medio del decreto Nº 10.302 dictado por Edelmiro Farrell, en el que se aprueba la Marcha Patriótica como “Himno Nacional Argentino”, consolidando de esta forma su carácter oficial.

Investigación: Sergio Alvez - (Misiones-Argentina) - 11 de Mayo de 2.020.

Infografía: ENDEPA

Infografía: ENDEPA