El conflicto por la

piedra Kueka lleva años. La comunidad indígena pemón reclama a Alemania su

devolución. El artista que la sustrajo alega que el monumento "está

mejor" en un parque de Berlín.

Una piedra de jaspe

semipreciosa fue extraída del Parque Nacional Canaima por el artista alemán

Wolfang von Schwarzenfeld en 1998. Era el ancestro pemón.

Los indígenas pemón,

ubicados en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, consideran que la

causa de los desastres naturales y el desequilibrio de la naturaleza se

deben a la sustracción de este monumento natural de 30 toneladas, llamada

piedra Kueka, que salió de manera irregular de la comunidad de Santa Cruz de

Mapaurí y fue trasladada a los jardines del parque Tiergarten de

Berlín, como parte del Proyecto Global Stone.

Venezuela, en los

últimos años, ha intensificado las gestiones para la devolución del monumento

ante las autoridades alemanas que, si bien no se han negado al trámite, exigen

una salida conveniente para todas las partes. El artista, por su parte, alega

que la piedra carece de significado, que la trasladó con la anuencia del

gobierno del fallecido expresidente Rafael Caldera y que fue un

"regalo" para Berlín.

|

| Piedra Kueka. Fuente: Wikipedia |

"Para los

pemones, las piedras son como seres protectores, espíritus tutelares,

intermediarios, divinidades y, en el caso de Kueka, es como una madre, y cuando

le falta esa madre, ocurren desgracias, calamidades, el pueblo se desubica, ahí

pueden haber hasta tragedias", explica el antropólogo Esteban Emilio

Mosonyi, autor -entre otros libros- del Manual de lenguas indígenas de

Venezuela, y quien ha participado durante años en foros para divulgar la

cultura de ese pueblo ancestral y reclamar la devolución del patrimonio.

¿Leyenda o fraude?

La leyenda indígena

cuenta que un joven pemón de Taurepán se enamoró de la mujer más bella de la

comunidad Makuxi, y se fugó con ella, aún en contra del dios

Makunaima, que prohibía el cruce entre ambos pueblos.

Los amantes fueron

perseguidos y su condena fue vivir abrazados eternamente, convertidos en

piedra. Así se convirtieron en los ancestros de los indígenas pemón. Pero lo

que hizo Makunaima, lo separó von Schwarzenfeld. Después de la sustracción

del monumento, "El abuelo" quedó solo en Santa Cruz de Mapaurí,

y la abuela fue llevada a más de 8.500 kilómetros de distancia, curiosamente,

para ser inscrita como representante del "amor".

El artista niega

toda la historia, aunque en reiteradas oportunidades ha asegurado que no

tenía conocimiento de la sacralidad de la piedra cuando la sacó de la Gran

Sabana.

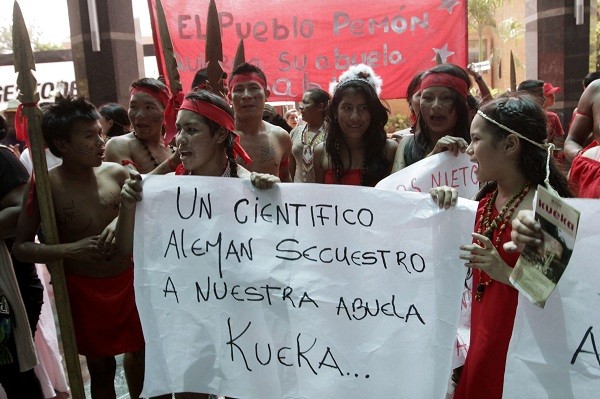

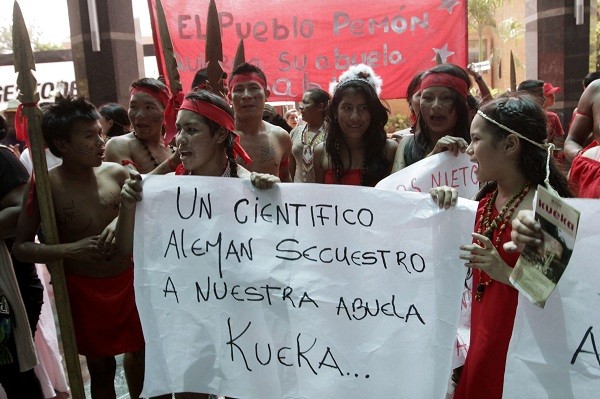

|

| Hermanos Originarios de la etnia Pemón solicitando la devolución de su ancestro. Fotografía: Verónica Canino AVN |

En la página web del

proyecto Global Stone expone ampliamente su versión de los hechos y refiere un

estudio del investigador Bruno Illius que califica el reclamo de

Venezuela como un "fraude intencional".

En un documento publicado en

su página web, el artista dice que decidió extraer la Kueka porque

"en una región con una densidad de población tan baja una piedra arenisca

no tendría ninguna relevancia para el medio ambiente" y alega que, después

de la controversia, el monumento se ha convertido "en un tipo de premio de

consolación por las heridas sufridas por los indígenas instrumentalizados, los

cuales protestaron sin éxito contra el trasvase".

"Es increíble

cómo después de once años, una sencilla piedra arenisca pueda ser convertida a través

de una historia inventada en santuario y, seguidos tres años más, sea declarada

bien cultural nacional", agrega el alemán.

Eurocentrismo

cultural

Para el presidente

del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, el investigador Benito

Irady, la postura del artista de desconocer el valor simbólico de Kueka no

le resulta es sorpresiva: "Es lógico para un europeo no conocer los

detalles de los mitos, las creencias y las costumbres de nuestros pueblos, que

sólo las manejan quienes son practicantes y forman parte de esa cultura en el

territorio".

Sin embargo, el

desconocimiento del artista no despoja al monumento de su significado,

"ese valor simbólico que se vincula al origen de la vida, a la presencia

de los abuelos", sostiene Irady en entrevista a RT.

|

| El artista alemán junto a la Piedra Kueka en el Parque Tiergarten de Berlin |

"Muchas veces,

desde Europa son sumamente despreciativos con el conocimiento ancestral de

nuestros pueblos, pero esa es parte de una larga historia que todos conocemos

desde que algún viajero puso un pie en nuestro territorio y vio las

culturas de los pueblos indígenas como prácticas demoníacas o elementos que

estaban fuera de contexto. Nunca llegaron a entender el significado de los

mismos".

No obstante, los

gobiernos de Alemania y Venezuela han mantenido conversaciones al más alto

nivel para lograr la devolución del monumento que reclaman no sólo las

comunidades indígenas, sino el pueblo entero. Aunque al principio el reclamo se

mantuvo en instancias diplomáticas, pasó a manos del Ministerio Público y en

2014 se inició el procedimiento legal para su repatriación.

Kueka es patrimonio

Los funcionarios

del gobierno de Rafael Caldera fueron los que facilitaron la salida de ese bien

patrimonial de la Gran Sabana en 1998, aun cuando las comunidades indígenas

hicieron protestas en las vías para impedir el traslado, de acuerdo al

testimonio del propio artista. No obstante, el Parque Nacional Canaima, donde

estaba ubicada la piedra, había sido declarado patrimonio natural de

la Humanidad en 1994. ¿El motivo? Sus tres millones de hectáreas cubiertas

por tepuyes "con características biológicas únicas", refiere la Unesco,

lo que implica que todo ese territorio está bajo salvaguarda

especial.

Por otro

lado, la Convención de 1970 de la Unesco establece los

protocolos para impedir "la importación, exportación y la transferencia de

propiedad ilícitas de los bienes culturales", una normativa que se

promulgó para hacer frente a los robos que se incrementaron "permanentemente,

tanto en los museos como en los sitios, especialmente en los países del

Sur".

|

| Quebrada Jaspe Rojo. La Piedra Kueka estaba ubicada originalmente junto al "Abuelo" en la entrada de este monumento natural. Fotografía: Nazareth Balbás |

En 2006, Kueka fue

declarada como bien de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural

(IPC), debido a su valor simbólico y cosmogónico para la comunidad pemón,

destaca AVN.

La declaratoria de

la Unesco, la del IPC y la condición de Parque Nacional de Canaima, le otorgan a

la piedra la valía de ser tres veces patrimonio: mundial, natural y

cultural.

"El pueblo

pemón -dice Irady- por supuesto que suma valores a la declaratoria de la Unesco

por toda la fuerza que tiene una cultura ancestral. Es muy significativo, para

quienes la conocen, de qué manera se relacionan a un paisaje cultural, que no

se trata de sólo a los grandes monumentos naturales, sino de todo el

significado de ese paisaje a través de los sentimientos, los rituales y los

mitos (...) Eso nos da un ejemplo de cómo es tan importante para un Estado

preservar un patrimonio y nos pone ante el asombro de qué pudo haber ocurrido

cuando salió fuera de Venezuela".

Pagar o no

El último

elemento que ha impedido -hasta ahora- el retorno de la piedra sagrada es el

dinero. Fuentes consultadas del Ministerio de Cultura aseguraron que

en los próximos días se retomará el caso pero recordaron que pagar por la

repatriación de un patrimonio sería desconocer su valor simbólico y, al mismo

tiempo, avalar el proceso que implicó la extracción ilegal de un monumento

de un Parque Nacional.

En 2012, el artista

finalmente estuvo de acuerdo en trasladar la piedra ancestral pero una vez que

se aclararan "cuestiones de carácter legal y financiero", señala El

Universal. Él sostiene que Kueka llegó de manera lícita a Alemania,

por lo que "exige" al gobierno venezolano que le ceda una piedra

de características similares a la que él sacó del país sin pagar un centavo al

Estado, en forma de "retrodonación".

Además, von

Schwarzenfeld dice que no tiene dinero y que Venezuela debería correr con todos

los gastos para el traslado transoceánico del gigante pétreo, cuya

intervención por parte del artista -y los graffitis que le han estampado

durante su estadía en Berlín- pueden haber dañado para siempre su carácter de

patrimonio ancestral.

Escrito: Nazareth

Balbás

Para RT 3 de Agosto

de 2.016