Daniel Tirso

Fiorotto (*)

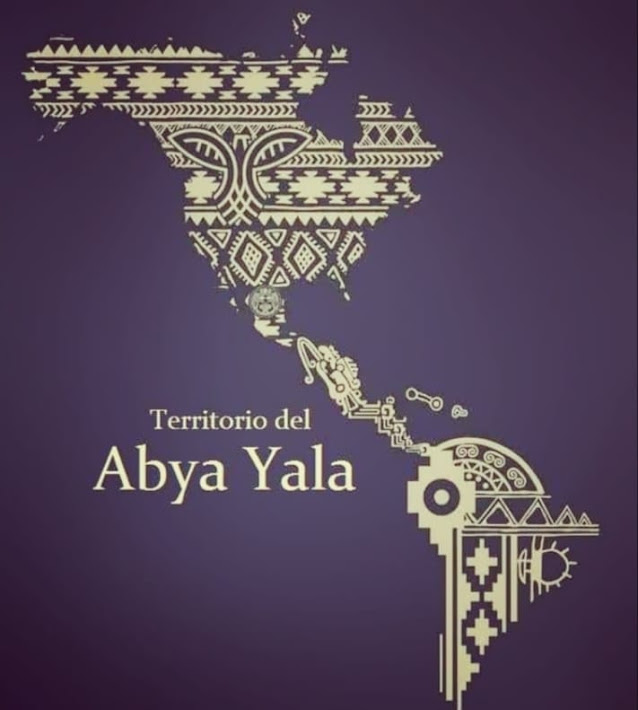

Usamos la voz Abya

yala en vez de América para referirnos a nuestro continente, como lo hacen

hermanos de los rincones más distantes. Viene a cuento, cuando se cumplen 500

años del choque del europeo con nuestra cuenca del Paraná-Uruguay.

Vamos a ingresar aquí

en una historia muy reciente y antigua a la vez, por la que sentimos un

orgullito paisano, como decía el poeta nogoyasero Aldo Muñoz.

A través de varias

vías nos llegan aires de la selva, el río, la montaña, la isla, el mar, las

llanuras, brisas que dicen Abya yala y veremos por qué. El historiador oriental

(uruguayo) Gonzalo Abella diría que es un resplandor, como el que emanaba de

José Artigas.

Muy en el sur del

continente, con los vientos polares que hacen duro el invierno y bañados por

lluvias del Atlántico y el Pacífico, en esta Entre Ríos gaucha de montes,

arroyos, lomadas y un delta de excepción cargado de islas, aves, vida al fin;

en este litoral del Paraná y el Uruguay aceptamos como un regalo la voz Abya

yala para este retazo del globo que aún renguea como “América”.

Comarca de las molas

Quizá los pueblos

que acuñaron y acunaron el nombre Abya yala por siglos en la comarca Gunayala

no sepan que los entrerrianos, también llamados panzaverdes, nos decimos

comúnmente hermanos. El hermano es parte de nuestro vocabulario natural: che

hermano, mirá hermano, qué hacés hermanito. Y también ¡pero no, hermano!

Es decir, no dejamos

de ser hermanos en el debate, ni en la pelea. Somos nosotros nomás, como los

tojolabales. Y qué decir en la amistad, en la gauchada que es nuestra más honda

tradición. Gauchada: solidaridad auténtica, porque sí, ayuda que no espera nada

a cambio.

Es muy fácil, pues,

decirle hermano al pueblo guna, no hay nada artificial o forzado en eso, y es

la verdad. Si se diera la ocasión convidaríamos con un mate (infusión antigua y

vigente), como fuente de conocimientos y amistad, otra de nuestras tradiciones

que sin dudas ellos apreciarán porque (como en el mate), saben la continuidad

entre el humano y la Pachamama (madre tierra).

El pueblo guna

resume la vida en Abya yala, la vida antigua y vigente como el mate. Lo hace en

la profundidad de sus saberes, en la defensa de sus artes, ritmos, melodías, en

la música tan involucrada en la cosmovisión.

Resume al continente

en la historia a flor de piel, las luchas, la naturaleza, el humano en la

naturaleza, la organización tan particular y eficiente de sus comarcas con

participación del hombre y la mujer; y así en sus danzas típicas que sintonizan

con las gracias de la naturaleza, en sus instrumentos, sus parejas de flautas

en relación directa con los vegetales y los espíritus y en dualidad

complementaria (en el altiplano le llaman yanantin); sus asambleas, ceremonias

y fiestas, o sus vestidos, esas molas increíbles por lindas, coloridas, con

diseños artísticos tan llenos de símbolos.

No están lejos los

gunas. La distancia en kilómetros de la Argentina a Colombia y Panamá se

desvanece en un instante al son de sus sikus (flautas de pan) de armonías

únicas, y sus pasos en vaivén, donde todo fluye y se reitera como en las

orillas de un arroyo.

A poco andar por

estas culturas uno se siente allí en casa, no hay ya distancia, como ellos no

encuentran muros entre hombre, vegetal y animal. En la coherencia, sencillez y

austeridad de sus actos está su grandeza, y nuestra fuerza. Lo mismo que en la

elasticidad de sus formas, que les ha permitido una permanencia sin rechazar

con rigidez los intercambios.

Cuestión de letras

Estos pueblos

hermanos conocidos como gunas en Panamá y Colombia escriben Abiayala en sus diccionarios,

para referirse a nuestro continente, y en sus noticias solemos leer Abya yala.

Si ellos mismos lo admiten así, diremos que es indistinto, aunque está impuesto

el Abya yala, así, con ye.

Desde hace décadas,

el uso de muchas organizaciones sociales hizo popular el Abya yala, aunque una

mayoría conozca aún al continente como lo bautizaron los europeos: América, ya

que los poderosos del otro lado del mar se creyeron con derecho a expropiar,

saquear, perseguir, tergiversar, menospreciar, secuestrar, matar y dar nombre.

Con alegría

En el buscador

digital Google, Abiayala aparece muy poco. En cambio es creciente la cantidad

de imágenes y noticias con el nombre Abya yala, provenientes de diversos

rincones del mundo.

Recuperar Abya yala

en lugar de América es un acto de rebeldía, y tiene toda una carga simbólica en

repudio a la invasión y el genocidio pero más en homenaje a este suelo, su

naturaleza, sus culturas, sus lenguas, sus luchas, sus saberes, sus ríos, sus

montañas y llanuras, en fin. Y a la perseverancia de una comunidad para hacer

frente a la adversidad. Todo un ejemplo.

Decimos Abya yala

con alegría, con admiración, con el deslumbramiento de saber que estamos

pronunciando una voz milenaria para llamarnos, y conscientes de que nadie nos

vino a marcar el rumbo desde el poder, o a nombrar desde un escritorio con la

voz del amo, el patrón, el invasor.

No hay una historia

que señale a una persona como dueña del nombre, como fundadora de nada: es una

voz del pueblo, del colectivo, un tesoro guardado en el corazón de los

hermanos. Si parece que la misma Pachamama pronunciara el nombre desde el fondo

de sus entrañas: Abya yala.

Nuestras luchas

Abya yala se hizo

conocido por estos lares desde que Takir Mamani reveló a los distintos pueblos

originarios del continente este como secreto, que escuchó en forma directa de

jefes gunas, conocidos como sailas. Esos del sombrero de ala corta o la faja,

sentados en hamacas paraguayas musitando largas letanías.

La historia de la

recuperación y difusión del nombre es también muy sentida. Takir Mamani, que en

el documento occidental figura Constantino Lima Chávez, es un militante social

de renombre. Fue torturado durante la dictadura de Hugo Banzer, y la secuela de

aquellos días se nota en una familia destruida. Un luchador de pura cepa que

integra el Movimiento Indígena Tupac Katari –MITKA-.

“Me torturaban a mí

y al lado a mi padre para escarmentarme… Mataron a tres de mis hijos y a mi

padre. Sucedió durante Banzer”, ha contado este ciudadano notable del Abya

yala.

Ese Takir no inventó

la voz, tuvo el talento poético de escucharla y la humildad de transmitirla,

así de sencillo, y no puso por encima su cultura regional, su lengua aymara:

alentó el idioma de los gunas, de un pueblito chico, hasta ahora bastante

desconocido en el continente, una comunidad que ha sostenido sus tradiciones

contra viento y marea, con enorme valentía. ¿No es eso un plus para estar

felices de este nombre tan nuestro, este tesoro: Abya yala?

Los panzaverdes

Abiayala es una

expresión correcta, y también Abia yala, pero está mejor difundido y aceptado

Abya yala. Así lo preferimos, y como veremos, los propios gunas usan hoy Abya

yala.

Los estudiosos dan a

los gunas orígenes y parentescos diversos. En algún caso los acercan a nómades

del Amazonas, con quienes estamos ligados a través de los guaraníes, que nos

legaron nuestros nombres: Paraná, Uruguay. También eso nos aproxima.

En Entre Ríos, el

historiador paranaense Juan Antonio Vilar dice Abya yala en sus obras editadas

por Eduner, lo mismo el historiador Juan José Rossi radicado en Chajarí. El

periodista de Gualeguaychú Julio Jesús Majul acaba de publicar un libro

titulado Fibras del Abya yala, y existe un centro de estudios incluso, con

integrantes en el Litoral argentino oriental, con ese nombre, Junta Abya yala

por los Pueblos Libres.

Recuerdo con mucho

cariño una revista que publicamos, como número único, en el Departamento de la

Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Educación, en Paraná. A propuesta de

la joven poeta Carla Zapletal, entrerriana por adopción, la edición se llamó

precisamente Abya yala.

Los diversos pueblos

aceptaron Abya yala no como una concesión a nuestros hermanos gunas sino

aceptando un bello obsequio de la historia y la naturaleza.

Así vemos escrito el

nombre de nuestro continente en congresos, reuniones, libros, de sur a norte,

entre aymaras, zapatistas, mapuche. “Festival internacional de cine y video

mapuche y del Abya yala”, se lee, por caso.

Con el tiempo, por

razones fonéticas, fonológicas etc., los gunas precisaron la cosa y dijeron

Abiayala en un diccionario. Pero la imagen que simboliza la rebelión contra el

nombre impuesta a sangre y fuego (América) tiene esos otros condimentos

históricos, sociales que decíamos, y ahí los diccionarios dicen tanto como los

pueblos y sus luchas.

Abya yala está

impuesto, somos habitantes del Abya yala.

No habyayaleños ni

abyayalenses como sugieren algunos, porque nos han indicado que los guna no

usan gentilicios. De cualquier modo, no sabemos si una de esas formas se

impondrá.

CiCi, Guna yala

El centro de

información y comunicación indígena guna CiCi, cuyo autor responsable es el

periodista Dad Neba de la comarca Gunayala (hemos tenido correspondencia con

este comunicador), usa Abya yala.

Copiamos textual

esta información de uno de sus envíos, por ejemplo: “Bolivia lanza oficialmente

La III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala… convocando

todas las Naciones Indígenas del Abya Yala, Medios de Comunicación Indígena,

Organizaciones y Periodistas Independientes del continente, quienes discutirán

en 8 ejes temáticos la situación actual, los aportes y las proyecciones de la

Comunicación Indígena en nuestros territorios y países. El objetivo central que

aborda este caminar en la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del

Abya Yala va encaminado a fortalecer los procesos de lucha y comunicación de

los pueblos y naciones indígenas en el continente americano Abya Yala para ir

constituyendo un Sistema de Comunicación Continental… Los 8 Ejes Temáticos

principales definidos para la III Cumbre son los siguientes: Principios y retos

de la comunicación indígena para la descolonización, interculturalidad y vivir

bien (Buen vivir)… Soberanía y desafío tecnológico. Desafíos de la comunicación

transformadora e intercultural como herramienta contra hegemónica y de lucha de

los pueblos indígenas del gran Abya Yala (Continente Americano). La

comunicación indígena para la defensa de la Madre Tierra, la autonomía y los

derechos indígenas”.

Abreviamos así una

información proporcionada por CiCi, desde la comarca Guna Yala ubicada en

territorios de Panamá.

(Esa región también

se conoció como San Blas, o como Kuna Yala, pero los pobladores reclamaron la

antigua expresión Guna Yala).

Para llenarse de sol

Entre los gunas,

dule es la persona. Guna es el pueblo. Dulegaya o gunagaya es la lengua de

estos pueblos.

El diccionario

escolar gunagaya – español llamado Gayamar sabga, de Reuter Orán y Aiban Wagua,

registra Abiayala. Y es que se trata de recuperaciones muy recientes, en que

las voces son puestas en las letras del castellano.

Territorio: yala.

Sangre: abe | ablis. Vena, arteria: abedub / abeduba | ablisdub / ablisduba. Abiayala:

territorio salvado, tierra de sangre, tierra madura, continente americano. Eso

dice el diccionario. Otros dicen: Abya yala: tierra en plena madurez, tierra de

sangre vital.

Se lee en el

diccionario: “Detalles del dulegaya: la lengua del pueblo gunadule no es un

dialecto; es un idioma con su propia estructura gramatical. Se la conoce como

gunagaya / gunagagga | dulegaya / dulegagga. La escritura de la lengua guna es

una sola, pero cada región mantiene y conserva su peculiaridad al hablar o al

leer. Sucede lo mismo con el español: se habla distinto en Méjico, en

Argentina, en Cuba o en Panamá”.

“La elisión de

letras y/o sílabas en una palabra es muy frecuente. Ejemplos: doggus /

dogagusa; soggu / sogegua; guddo / gudemarsundo. Eso permite la unión de

palabras para la formación de conceptos más precisos. Para una mayor definición

conceptual, se da, igualmente, la unificación de términos enteros. Ejemplos:

Abiayala (Abia + Yala), Gunayala (Guna + Yala); gunadule (guna + dule)… Las

vocales se leen como las del alfabeto castellano”.

También vemos esta

explicación: “El diccionario escolar, gayamar sabga, obra que nace del proyecto

de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI) Guna, constituye una contribución

de calidad al proceso de implementación de Educación Bilingüe Intercultural que

ejecutan los Congresos Generales Gunas con el financiamiento del Fondo Mixto

Hispano-Panameño. Es una obra pensada y elaborada desde los Congresos Generales

Gunas y estructurada desde bases lingüísticas actuales sólidas”.

Vale esta

información para arrimarnos mejor a los hermanos que, sin interés personal, sectorial,

sin intereses, nos legaron un nombre antiguo que fue recuperado en el altiplano

por otros pueblos hermanos, para tomar vuelo desde allí. Como canta Atahualpa

Yupanqui: la flecha vuela en el aire para llenarse de sol.

Con los hermanos

gunas y con otros hermanos de todo el continente optamos por escribir Abya

yala, más generalizado, más difundido como lo hemos señalado, y conscientes de

que las otras formas son también correctas.

Al fin y al cabo, la

voz no nos vino en papel sino en el aire, como la flecha de Atahualpa.

Fuentes: Diario Uno

(Entre Ríos) / Endepa