Un espacio destinado a fomentar la investigación, la valoración, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia de la milenaria Nación Guaraní y de los Pueblos Originarios.

Nuestras culturas originarias guardan una gran sabiduría. Ellos saben del vivir en armonía con la naturaleza y han aprendido a conocer sus secretos y utilizarlos en beneficio de todos. Algunos los ven como si fueran pasado sin comprender que sin ellos es imposible el futuro.

Mostrando entradas con la etiqueta Robo del patrimonio cultural. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Robo del patrimonio cultural. Mostrar todas las entradas

sábado, 10 de septiembre de 2022

domingo, 8 de noviembre de 2020

¿Inspiración o plagio? Una diseñadora francesa es acusada de robar los diseños de pueblos originarios

La acusan de copiar las prendas tradicionales de los pueblos indígenas mexicanos de Charapan, Angahuan y Santa Clara del Cobre.

Coco Chanel replicaba en prendas de alta costura uniformes de empleados o trabajadores, como los de los marineros bretones, para crear su marinière; un gesto que en la actualidad seguramente podría ser calificado como apropiación cultural. Sin embargo, ella nunca ocultó el origen de sus diseños, que presentaba orgullosa de haber ampliado la mira de la moda, para incorporar elementos externos. Acaso, esa sea la clave, para que sus modelos se consideren como producto de la inspiraciones en esos otros universos paralelos -un reconocimiento que, incluso, puede leerse como homenaje- y no como plagio.

Pero, ¿qué pasa cuando ese origen se oculta, y además las prendas no están "inspiradas en" sino que son, lisa y llanamente, réplicas de los originales, y además el origen se omite? El caso de la francesa Isabel Marant, que por estas horas provoca revuelo, resulta bastante ilustrativo en este sentido.

El tema es así: la diseñadora presenta sus diseños -ponchos, vestidos y capas- que vende por cientos de euros y sus diseños son exactamente iguales a los que visten históricamente varias comunidades aborígenes mexicanas: se apropia de esa tradición. La cultura purépecha de Michoacán, por ejemplo, que reconoce como propias las texturas, los colores, los cortes y bordados, de la francesa, supuestamente originales.

Es por esta razón que, por segunda vez, Marant es acusada de plagio de quienes salen a defender la verdadera autoría de los diseños. En este sentido, los senadores que motorizaron la denuncia, señalan que los usó "para, literalmente, copiarlos y presentarlos como suyos en una línea de ropa, sin dar crédito a los verdaderos creadores", lo que consideran un atropello cultural.

Ella lo considera absurdo pero las acusaciones son muy puntuales: una de sus capas -como muchas otras de las prendas que componen su nueva colección- reproduce las proporciones exactas de los tradicionales sarapes y jorongos mexicanos.

Por eso el dato no pasó inadvertido: desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se sumaron a las acusaciones de plagio de los diseños artesanales de comunidades originarias: "El plagio vulnera el derecho fundamental de los pueblos indígenas de conservar y proteger su propiedad intelectual y su patrimonio cultural", dijeron.

Y hasta la encargada de la política cultural mexicanasalió a decir que colores que la diseñadora utilizó en su colección plagia directamente los de las prendas típicas de las comunidades purépechas de Michoacán, San Miguel Chiconcuac y Gualupita en el Estado de México así como de San Bernardino Contla en Tlaxcala; la ciudad de San Luis Potosí, y Teotitlán del Valle en Oaxaca, entre otras (que, no hace falta aclararlo, no reciben un peso como compensación por la venta de las prendas en Francia).

Es la segunda vez que Marant es acusada de utilizar los diseños mexicanos: en 2015, ha había sido señalada tras presentar una réplica exacta de la blusa típica de la comunidad de Tlahuitoltepec, Oaxaca, uno de sus diseños característicos. Entonces pasó algo insólito: la firma francesa de hizo de la patente de la prenda y, a partir de ese momento, si la comunidad quería comercializar la blusa tenía que pagar previamente los derechos.

¿Apropiación cultural, entonces? ¿Qué es? Ésta puede ser entendida como la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnicos por parte de otro, despojándola de todo su significado y banalizando su uso.

El concepto contaminó en los últimos tiempos el campo de la moda y el arte: el punto es, ¿cuál es el límite entre la inspiración y el sometimiento de una cultura? Quizás la cuestión se vuelva problemática -y podamos empezar a hablar de plagio- cuando no se considera ni reconoce, deliberadamente o por desconocimiento, a quienes, en todo caso, la inspiraron. Y entonces las reacciones estén justificadas.

Escrito por Veronica Abdala

Fuente: Diario Clarín (Buenos Aires) - 8 de Noviembre de 2020

domingo, 25 de octubre de 2020

La misión “casi imposible” de México: recuperar el penacho de Moctezuma y otros tesoros

El tocado que el emperador azteca regaló a Hernán Cortés es uno de los objetivos más preciados de los que ha ido a buscar Beatriz Gutiérrez a Europa.

La escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido “una misión” que el presidente de México ha calificado de “casi imposible”: traer al país el penacho de Moctezuma. El tocado es un conjunto de plumas de quetzal, oro, plata y cobre que fue regalado por el emperador azteca al conquistador Hernán Cortés cuando el extremeño llegó a América en el siglo XVI. México ha reclamado la pieza en diferentes ocasiones, en 1991 y 2011, pero el penacho permanece en el Museo de Etnología de Viena. Gutiérrez se reunió el lunes con el presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, como parte de una visita europea en la que también se ha entrevistado con el papa Francisco, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la esposa del presidente Francés, Brigitte Macron, para solicitarles el préstamo temporal de piezas arqueológicas para conmemorar los aniversarios patrióticos que se celebrarán en 2021.

“Le recomendé [a Beatriz Gutiérrez] que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano”, ha escrito López Obrador en Twitter tras el encuentro de la historiadora con Van der Bellen. El objetivo es exponer las piezas recuperadas, entre ellas el tocado de Moctezuma, durante los aniversarios de la independencia de México (1821), del quinto centenario de la caída de Tenochtitlán [el precedente prehispánico de Ciudad de México] (1521) y la fundación de las primeras villas en esa ciudad en 1931, que coincidirán el próximo año.

El presidente ha insistido este lunes, 12 de octubre de 2020, en que España pida perdón por la conquista del continente y ha calificado de “muy polémica” la fecha en que se conmemora la llegada europea a América. Días atrás, envió una carta al Papa en la que también solicitaba a Francisco disculparse por los abusos de la conquista.

El tesoro azteca ya fue solicitado por México en 1991 cuando el Gobierno exigió al país europeo la devolución de la pieza y no obtuvo una respuesta. En 2011, las autoridades mexicanas ofrecieron un intercambio temporal del penacho a cambio de la carroza dorada del emperador Maximiliano de Habsburgo que se exhibe en el Museo Nacional de Historia, en la capital. Pero aunque Austria aceptara el préstamo del tocado ahora, el traslado no sería sencillo. El penacho fue restaurado entre 2010 y 2012 por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco de un proyecto de cooperación entre México y Austria. Especialistas de ambos países coincidieron entonces en que su “frágil estado” no permitía el traslado por agua, tierra o aire hasta que exista una tecnología “que pueda impedir cualquier vibración”.

El reclamo del tocado obsequiado en 1519 por Moctezuma, que desconocía la inminente intención de los conquistadores de tomar su imperio, se da ahora en el marco de otras exigencias que el Gobierno de López Obrador impone también a España y a la Iglesia Católica. Durante su gira por Europa, Gutiérrez Müller también ha solicitado dos códices que actualmente están en Italia: el Codex Fiorentino, escrito entre 1540 y 1585 por fray Bernardino de Sahagún en náhuatl, latín y castellano, y el Codex Cospi o Bologna, un texto que revela los avances en matemáticas y astronomía de los nahuas anterior a la invasión española y que se encuentra en la Universidad de Bolonia. La historiadora y escritora también ha reclamado una serie de piezas arqueológicas a Francia y próximamente visitará Alemania, de acuerdo con fuentes de Presidencia, para continuar con la tarea de traer al país, al menos temporalmente, tesoros prehispánicos repartidos por el mundo.

Otros tesoros repartidos por el mundo

Códice maya de Dresde

Es uno de los cuatro manuscritos mayas que existen en todo el mundo y el más completo de los tres que quedan. Este libro de 39 páginas es parte de las colecciones de la Biblioteca del Estado de Sajonia y de la Universidad de Dresde. Llegó originalmente a España en 1519 enviado por Hernán Cortés al Rey. Desde España viajó a Austria y en 1739, Johann Christian Götze, director de la Biblioteca Real de Dresde se lo compró a un propietario privado de Viena. Durante la II Guerra Mundial, el códice fue alcanzado por los bombardeos y sufrió daños importantes por el agua, pero fue restaurado.

Máscara de Tezcatlipoca

Conservada en el Museo Británico de Londres, es una de las máscaras más espectaculares del mundo antiguo. Fue elaborada en el siglo XV sobre un cráneo humano con incrustaciones de turquesa, una cubierta de piel de venado y ojos de hierro pulido y concha blanca. Representa a Tezcatlipoca, dios del cielo y de la tierra, fuente de vida, tutela y amparo del hombre en la cultura mexica. La pieza fue donada al museo británico por el arqueólogo inglés Henry Christy, quien la adquirió de un comerciante y coleccionista llamado Bram Hertz. Este la compró en una colección privada en Brujas, Bélgica.

La máscara de Quetzalcóatl

Dos serpientes de mosaico azul y verde turquesa que se entrelazan forman la prominente nariz retorcida y los ojos saltones asociados con Tlaloc, el dios de la lluvia, en esta máscara del siglo XV. La curadora de la exposición del Museo Nacional Británico, Elisenda Vila Llonch, relata que el sacerdote que servía a Tlaloc en el Templo Mayor de Tenochtitlan pudo haber usado una máscara como esta como parte de su atuendo. El museo adquirió esta pieza en una subasta de la colección del millonario Anatole Demidov, primer príncipe de San Donato, en 1870 en París.

Nican Mopohua

Serpiente azteca de dos cabezas

Este adorno para el pecho está tallado en una sola pieza de madera de cedro. La parte delantera de la serpiente y las dos cabezas están cubiertas con un mosaico turquesa, y el reverso ahuecado del cuerpo originalmente era dorado. Este maquizcóatl podría haber sido una insignia usada o sostenida por una efigie de Huitzilopochtli, según la comisaria Llonch. El Museo Nacional Británico conserva esta pieza desde 1892, cuando la compró por 100 libras esterlinas a la Duquesa Massimo, quien actuaba como intermediaria de un vendedor anónimo.

Códice Borbónico

Necesario para la comprensión del calendario mexica y las deidades y rituales asociados, este documento estuvo en España hasta la guerra de Independencia. Llegó un tiempo después a Francia de forma desconocida. Desde 1826 forma parte de la Biblioteca de la Asamblea Nacional de París. Este manuscrito de 14,2 metros de largo es el documento pictográfico por excelencia del grupo de códices aztecas.

Fuente: Diario El País - 12 de Octubre de 2020.

jueves, 4 de agosto de 2016

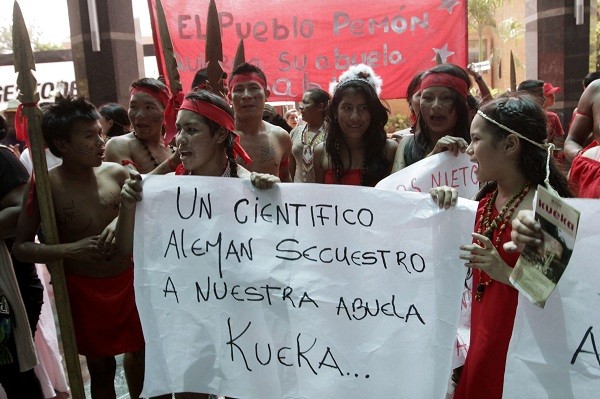

Piedra Kueka: El robo que dejó a los indígenas Pemón sin uno de sus ancestros

El conflicto por la

piedra Kueka lleva años. La comunidad indígena pemón reclama a Alemania su

devolución. El artista que la sustrajo alega que el monumento "está

mejor" en un parque de Berlín.

Una piedra de jaspe

semipreciosa fue extraída del Parque Nacional Canaima por el artista alemán

Wolfang von Schwarzenfeld en 1998. Era el ancestro pemón.

Los indígenas pemón,

ubicados en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, consideran que la

causa de los desastres naturales y el desequilibrio de la naturaleza se

deben a la sustracción de este monumento natural de 30 toneladas, llamada

piedra Kueka, que salió de manera irregular de la comunidad de Santa Cruz de

Mapaurí y fue trasladada a los jardines del parque Tiergarten de

Berlín, como parte del Proyecto Global Stone.

Venezuela, en los

últimos años, ha intensificado las gestiones para la devolución del monumento

ante las autoridades alemanas que, si bien no se han negado al trámite, exigen

una salida conveniente para todas las partes. El artista, por su parte, alega

que la piedra carece de significado, que la trasladó con la anuencia del

gobierno del fallecido expresidente Rafael Caldera y que fue un

"regalo" para Berlín.

|

| Piedra Kueka. Fuente: Wikipedia |

"Para los

pemones, las piedras son como seres protectores, espíritus tutelares,

intermediarios, divinidades y, en el caso de Kueka, es como una madre, y cuando

le falta esa madre, ocurren desgracias, calamidades, el pueblo se desubica, ahí

pueden haber hasta tragedias", explica el antropólogo Esteban Emilio

Mosonyi, autor -entre otros libros- del Manual de lenguas indígenas de

Venezuela, y quien ha participado durante años en foros para divulgar la

cultura de ese pueblo ancestral y reclamar la devolución del patrimonio.

¿Leyenda o fraude?

La leyenda indígena

cuenta que un joven pemón de Taurepán se enamoró de la mujer más bella de la

comunidad Makuxi, y se fugó con ella, aún en contra del dios

Makunaima, que prohibía el cruce entre ambos pueblos.

Los amantes fueron

perseguidos y su condena fue vivir abrazados eternamente, convertidos en

piedra. Así se convirtieron en los ancestros de los indígenas pemón. Pero lo

que hizo Makunaima, lo separó von Schwarzenfeld. Después de la sustracción

del monumento, "El abuelo" quedó solo en Santa Cruz de Mapaurí,

y la abuela fue llevada a más de 8.500 kilómetros de distancia, curiosamente,

para ser inscrita como representante del "amor".

El artista niega

toda la historia, aunque en reiteradas oportunidades ha asegurado que no

tenía conocimiento de la sacralidad de la piedra cuando la sacó de la Gran

Sabana.

|

| Hermanos Originarios de la etnia Pemón solicitando la devolución de su ancestro. Fotografía: Verónica Canino AVN |

En la página web del

proyecto Global Stone expone ampliamente su versión de los hechos y refiere un

estudio del investigador Bruno Illius que califica el reclamo de

Venezuela como un "fraude intencional".

En un documento publicado en

su página web, el artista dice que decidió extraer la Kueka porque

"en una región con una densidad de población tan baja una piedra arenisca

no tendría ninguna relevancia para el medio ambiente" y alega que, después

de la controversia, el monumento se ha convertido "en un tipo de premio de

consolación por las heridas sufridas por los indígenas instrumentalizados, los

cuales protestaron sin éxito contra el trasvase".

"Es increíble

cómo después de once años, una sencilla piedra arenisca pueda ser convertida a través

de una historia inventada en santuario y, seguidos tres años más, sea declarada

bien cultural nacional", agrega el alemán.

Eurocentrismo

cultural

Para el presidente

del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, el investigador Benito

Irady, la postura del artista de desconocer el valor simbólico de Kueka no

le resulta es sorpresiva: "Es lógico para un europeo no conocer los

detalles de los mitos, las creencias y las costumbres de nuestros pueblos, que

sólo las manejan quienes son practicantes y forman parte de esa cultura en el

territorio".

Sin embargo, el

desconocimiento del artista no despoja al monumento de su significado,

"ese valor simbólico que se vincula al origen de la vida, a la presencia

de los abuelos", sostiene Irady en entrevista a RT.

|

| El artista alemán junto a la Piedra Kueka en el Parque Tiergarten de Berlin |

"Muchas veces,

desde Europa son sumamente despreciativos con el conocimiento ancestral de

nuestros pueblos, pero esa es parte de una larga historia que todos conocemos

desde que algún viajero puso un pie en nuestro territorio y vio las

culturas de los pueblos indígenas como prácticas demoníacas o elementos que

estaban fuera de contexto. Nunca llegaron a entender el significado de los

mismos".

No obstante, los

gobiernos de Alemania y Venezuela han mantenido conversaciones al más alto

nivel para lograr la devolución del monumento que reclaman no sólo las

comunidades indígenas, sino el pueblo entero. Aunque al principio el reclamo se

mantuvo en instancias diplomáticas, pasó a manos del Ministerio Público y en

2014 se inició el procedimiento legal para su repatriación.

Kueka es patrimonio

Los funcionarios

del gobierno de Rafael Caldera fueron los que facilitaron la salida de ese bien

patrimonial de la Gran Sabana en 1998, aun cuando las comunidades indígenas

hicieron protestas en las vías para impedir el traslado, de acuerdo al

testimonio del propio artista. No obstante, el Parque Nacional Canaima, donde

estaba ubicada la piedra, había sido declarado patrimonio natural de

la Humanidad en 1994. ¿El motivo? Sus tres millones de hectáreas cubiertas

por tepuyes "con características biológicas únicas", refiere la Unesco,

lo que implica que todo ese territorio está bajo salvaguarda

especial.

Por otro

lado, la Convención de 1970 de la Unesco establece los

protocolos para impedir "la importación, exportación y la transferencia de

propiedad ilícitas de los bienes culturales", una normativa que se

promulgó para hacer frente a los robos que se incrementaron "permanentemente,

tanto en los museos como en los sitios, especialmente en los países del

Sur".

|

| Quebrada Jaspe Rojo. La Piedra Kueka estaba ubicada originalmente junto al "Abuelo" en la entrada de este monumento natural. Fotografía: Nazareth Balbás |

En 2006, Kueka fue

declarada como bien de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural

(IPC), debido a su valor simbólico y cosmogónico para la comunidad pemón,

destaca AVN.

La declaratoria de

la Unesco, la del IPC y la condición de Parque Nacional de Canaima, le otorgan a

la piedra la valía de ser tres veces patrimonio: mundial, natural y

cultural.

"El pueblo

pemón -dice Irady- por supuesto que suma valores a la declaratoria de la Unesco

por toda la fuerza que tiene una cultura ancestral. Es muy significativo, para

quienes la conocen, de qué manera se relacionan a un paisaje cultural, que no

se trata de sólo a los grandes monumentos naturales, sino de todo el

significado de ese paisaje a través de los sentimientos, los rituales y los

mitos (...) Eso nos da un ejemplo de cómo es tan importante para un Estado

preservar un patrimonio y nos pone ante el asombro de qué pudo haber ocurrido

cuando salió fuera de Venezuela".

Pagar o no

El último

elemento que ha impedido -hasta ahora- el retorno de la piedra sagrada es el

dinero. Fuentes consultadas del Ministerio de Cultura aseguraron que

en los próximos días se retomará el caso pero recordaron que pagar por la

repatriación de un patrimonio sería desconocer su valor simbólico y, al mismo

tiempo, avalar el proceso que implicó la extracción ilegal de un monumento

de un Parque Nacional.

En 2012, el artista

finalmente estuvo de acuerdo en trasladar la piedra ancestral pero una vez que

se aclararan "cuestiones de carácter legal y financiero", señala El

Universal. Él sostiene que Kueka llegó de manera lícita a Alemania,

por lo que "exige" al gobierno venezolano que le ceda una piedra

de características similares a la que él sacó del país sin pagar un centavo al

Estado, en forma de "retrodonación".

Además, von

Schwarzenfeld dice que no tiene dinero y que Venezuela debería correr con todos

los gastos para el traslado transoceánico del gigante pétreo, cuya

intervención por parte del artista -y los graffitis que le han estampado

durante su estadía en Berlín- pueden haber dañado para siempre su carácter de

patrimonio ancestral.

Escrito: Nazareth

Balbás

Para RT 3 de Agosto

de 2.016

jueves, 19 de noviembre de 2015

Diseñadora francesa plagió diseño mixe oaxaqueño

Los

artesanos de la región denunciaron los hechos y está no es la primera que

ocurre, ni por parte de la francesa, ni hacia los grupos indígenas y sus

productos.

Un

diseño de la comunidad mixe oaxaqueña se vende como exclusivo en sitios web de

ropa y accesorios de lujo, bajo el nombre de Isabel Marant.

La

blusa blanca con diseños tradicionales de la comunidad mixe de Santa María

Tlahuitoltepec, se oferta en Net-a-Porter y en el sitio de la diseñadora

francesa como si fuera de su autoría, como parte de su colección ''Etoile',

prenda con un costo de 4,419 pesos, mientras en la comunidad se oferta por tan

sólo 600 pesos.

El

presidente municipal, Erasmo Hernández, confirmó que se está elaborando un

pronunciamiento al respecto, pues no se respeta el sentido cultural y el

simbolismo de prendas que se eleboran desde épocas ancestrales.

No

es la primera vez en que el plagio afecta a los creadores originales, el año

pasado, se inició la campaña "El valor de la firma" con el objetivo

de que las mujeres de la región otomí-tepehua de Tenango de Doria en Hidalgo,

suscriban los diseños que bordan para contrarrestar el plagio del que son

objeto reiterado.

Las

artesanas y bordadoras que realizan los tenangos han sido víctimas del plagio

de sus dibujos por parte de marcas de moda como Mara Hoffman, Pineda Covalin y Hermes.

Los

tenangos son dibujos e iconografías coloridas, cuyo principal motivo son aves y

otros animales, flores y paisajes que reflejan la cosmovisión de sus autores,

que queda plasmada en manteles, carpetas, lienzos, bolsas, monederos y un

sinfín de productos.

|

| Infografía tomada de Video |

"Cada

vez se observa más en la industria de la moda, muchos diseñadores copian piezas

tradicionales sin dar ningún crédito o referencia de su procedencia y

origen", añade Dulce Martínez, directora de diseño en Fábrica Social,

quien además considera que lo peor no es el plagio en sí mismo: "sino que

por medio de éste, se daña a los productores tradicionales, compitiendo con

productos mucho más baratos y mejor dirigidos a los mercados"

Carlos

Arturo Martínez Negrete (Carlos Lima), investigador, documenta un registro de

1,600 productos que están siendo plagiados, "esto lo sufren los

tarahumaras, los huicholes" y añadió que debe impulsarse con las

denominaciones de origen que se reconocen de manera mundial, pero para ello

hace falta un marco jurídico adecuado.

"Es

una competencia desleal desde un mundo totalmente asimétrico, en donde si se le

copia a un diseñador es piratería, pero si un diseñador plagia diseños

tradicionales, es inspiración", opina.

No

es la primera vez que se le acusa a la diseñadora de plagio, Adidas lanzó una

demanda en su contra por copiar el modelo “Stan Smith” con ligeros cambios en

el diseño, demanda que se sustenta en similitudes con respecto a la proporción

de la suela y en la tipografía que se usa para ponerel nombre y los colores,

además su precio es de 300 dólares, cuando el modelo original cuesta sólo 70.

Con

información de Reforma, La Jornada y Erika Poweb.

Fuente:

SDP Noticias 22 de Mayo de 2.015

Santa

María Tlahuitoltepec.

Autoridades del estado de Oaxaca informaron esta mañana

que la empresa francesa Antiquité Vatic inició un juicio en reclamo por

derechos de autor del diseño de prendas que se han venido realizando en esta

región desde hace más de 300 años.

Apenas el pasado mes de junio se hizo público que la francesa Isabel Marant había plagiado el bordado de dichas blusas para su colección de la época primavera-verano, pero ahora la compañía ha decidido reclamar su derecho como dueños de todos los diseños, después de haber obtenido su patente sobre estos artículos.

El ayuntamiento de Tlahuitoltepec reveló que se enteraron del asunto gracias a un requerimiento que llegó al palacio municipal y que proviene del gobierno de Francia, en el cual se prohíbe la producción y venta de este tipo de prendas hasta que la comunidad pague las regalías correspondientes a esta empresa francesa.

Apenas el pasado mes de junio se hizo público que la francesa Isabel Marant había plagiado el bordado de dichas blusas para su colección de la época primavera-verano, pero ahora la compañía ha decidido reclamar su derecho como dueños de todos los diseños, después de haber obtenido su patente sobre estos artículos.

El ayuntamiento de Tlahuitoltepec reveló que se enteraron del asunto gracias a un requerimiento que llegó al palacio municipal y que proviene del gobierno de Francia, en el cual se prohíbe la producción y venta de este tipo de prendas hasta que la comunidad pague las regalías correspondientes a esta empresa francesa.

Los representantes de la comunidad indígena manifestaron que ellos no supieron que debían patentar sus artículos para poder producirlos y venderlos, a ellos el gobierno nunca les dijo absolutamente nada y aseguran que tienen realizando este tipo de prendas más de 300 años.

De igual forma los representantes reclaman al gobierno de que no existe un marco legal que proteja los derechos indígenas, sobre todo cuando se está hablando de artículos que son típicos de esta población.

Fuente:

Hecho Informativo.com - Noviembre de

2.015

http://www.hechoinformativo.com/2015/11/francesa-patenta-bordados-oaxaquenos.html?p=1&m=1domingo, 29 de marzo de 2015

Wayuu Bag: un negocio redondo a costa del patrimonio cultural

Escribe: Karmen

Ramírez Boscán

Desde que somos niñas,

las wayuu aprendemos nuestras costumbres y tradiciones. Las mujeres wayuu somos

creadoras, tejedoras, artistas, soñadoras. Yo no soy tejedora, soy

wayunkerrera, porque lo que hago son Wayunkerras, y aunque no hablo fluidamente

mi lengua tradicional, desde que tengo memoria he aprendido a hacer nuestra

tradicional wayuu bag (como le dicen en inglés) o “mochila” (como se le dice en

español), o simplemente “susu”, como se le llama en wayuunaiki, la lengua del

pueblo Wayuu. El tipo de trabajo que hacemos se realiza a mano, sin ningún tipo

de ayuda mecánica, que incluye una serie de elementos originales que le dan el

certificado intrínseco de calidad natural: involucra el trabajo no sólo de una

mujer sino de hasta tres, y en ocasiones el de hombres, niños y niñas, que

conlleva cuando menos 20 días para que una de estas piezas de arte esté

completa.

Las circunstancias de

mi pueblo me hacen pensar en las historias detrás de cada mochila que, insisto,

sólo puede ser comparada con una pieza de arte única e irrepetible. Estas

historias deberían brindarles un valor añadido, pues son elaboradas por una

artista wayuu en un país que enfrenta una situación muy difícil en términos de

derechos humanos, conflicto armado, corrupción y pobreza. Desafortunadamente,

son ignoradas debido a la ceguera producida por el consumismo.

La Fuerza Mujeres

Wayuu, con el apoyo del Fondo Global de Mujeres, inició un proceso de

fortalecimiento y empoderamiento económico hace más de ocho años en la

Comunidad Wayuu Nouna de Campamento, donde, sin ser el único ni el primer

ejercicio de este tipo que se desarrolla en el territorio, 40 mujeres dieron

inicio al programa que se basa en el tejido como una estrategia de protección

frente al conflicto armado y las violaciones de derechos humanos. El principio

fundamental de esta iniciativa ha sido la protección de Wounmainkat – Nuestra

Tierra, contra las amenazas de las multinacionales, a la presencia de grupos

armados legales e ilegales y la reclamación de justicia. Además procura la

obtención por parte de la artista de una remuneración digna por su trabajo, en

aras de promover la independencia financiera de las mujeres wayuu que, entre

otros factores, enfrentan la barbarie de la guerra. Tristemente, el proceso

terminó solo con siete mujeres después de todo este tiempo, pero ellas han sido

constantes en sus objetivos y se han comprometido con la defensa de sus

derechos, al mismo tiempo que han aprovechado sus conocimientos en el tejido

para sacar adelante a sus familias.

Ahora, respecto al caso

de la diseñadora española Stella Rittwagen, que me ha sido enviado por varias

fuentes y me motivó a escribir este artículo; debo declarar que no es el único

en el que personas externas y ajenas a nuestra cultura se lucran descaradamente

apropiándose de las creaciones indígenas. Esta diseñadora, que conste, declaró

que ella misma fue a comprar las mochilas en las rancherías de Riohacha. No

obstante, estos agravios se suman a un creciente número de agresiones hacia

nuestro patrimonio inmaterial, cultural y artístico. Para comprobarlo basta con

recordar el reciente escándalo que se armó por la venta del famoso sombrero

‘vueltiao’, patrimonio del pueblo Zenú de Colombia, que resultó ser “made in

China” y que se pretendía vender en las calles del país.

Estas situaciones

tampoco suceden únicamente en Colombia. Otras comunidades indígenas se ven

afectadas alrededor del mundo, como es el caso de los Massai, un pueblo

indígena seminómada que habita en el sur de Kenia y el Norte de Tanzania en el

continente africano. En el 2013 varios medios electrónicos hicieron eco a la

voz de Isaac Ole Tiaolo, indígena Massai y director de la organización

Iniciativa de la Propiedad Intelectual Massai. Él asegura que según

estadísticas de diferentes oenegés como Light Years Indigenous Peoples

–especialista en asegurar los derechos de los pueblos indígenas sobre la

propiedad intelectual de sus creaciones en países desarrollados–más de 80

compañías alrededor del mundo utilizan la imagen y el nombre Massai para

obtener beneficios económicos.

Es pertinente también

mencionar otras situaciones que con nombre propio afectan al pueblo Wayuu en su

conjunto. Por ejemplo, el lanzamiento de la colección primavera–verano 2013 de

la diseñadora Sophie Anderson, a quienes los medios electrónicos en el Reino

Unido aclamaron por sus diseños “basados en la mochila amerindia”. A la

diseñadora Anderson la califican como “de ojo particularmente ecléctico”, ya

que en cada pieza combina lo moderno con lo antiguo, pero lo que más llama la

atención de “su colección” es la vibración de los colores que ella combina en

“sus” diseños, diseños y colores que, valga la pena decir, no son otra cosa

distinta a lo que llamamos en wayuunaiki: kanaas, dibujos únicos y exclusivos

de las artistas wayuu, los cuales ni siquiera existen en patrones impresos,

porque cada una de nosotras los lleva guardados en la memoria.

Esta situación es sólo

comparable con nuevas formas de colonización y de esclavitud, donde las mujeres

wayuu han tenido que tejer en materiales de menor calidad que les permitan

finalizar en tiempos súper reducidos, lo que los alijunas[1] llaman “productos”

con el objetivo de cubrir la alta demanda que es subestimada por los

compradores, además de ser mal pagada por los comerciantes.[1] Para una fácil

comprensión, un alijuna es a un wayuu lo que un extranjero es a un nacional de

un país.

Inclusive se conocen

casos de “marcas” registradas que usufructúan nombres que han puesto a sus

empresas perteneciendo éstos al wayuunaiki, nuestra lengua tradicional. De la

misma forma utilizan los fonemas propios de nuestra lengua para poder abarcar

más compradores del producto. Conocemos también casos de amenazas directas por

parte de personas que están detrás de esas marcas, y que impiden el uso de

nuestra lengua y tradición en las optimizaciones de los motores de búsqueda

online, con el argumento de que estas palabras han sido registradas en países

de Europa, utilizando el degradante juego del uso de los fonemas.

Cuando hablo del uso de

los fonemas, sin ser lingüista (incluso sería interesante si un lingüista

pudiera aclararme esto), me refiero a que para un estadounidense, un

canadiense, un suizo o un alemán, al pronunciarles por primera vez la palabra

¨wayuu¨ ellos la escuchan como ¨why you¨ o ¨vayu¨ ¨uayu¨ o ¨uaju¨ o ¨wayo¨ o

¨wayoo¨ o como ¨wow you¨, y así la escriben cuando quieren guardar o buscar

información online, por ejemplo. Conozco marcas nombradas como ¨Susu Wayúu¨ una

tienda en España, ¨Pulowi¨ una marca de joyas en Colombia, Wayuu Bag en Estados

Unidos, ¨Guay you¨ una iniciativa de estudiantes en Colombia, Wayuu Tribe,

Mochila Bag, Wayuu Mochila, Mochila Bags, Wayuu Life, entre cientos de otros

nombres de negocios que venden la mochila wayuu. Las mochilas wayuu son

ofrecidas en plataformas de comercio electrónico donde se puede adaptar un

perfil con lo que se conoce como un frontpage de venta, que no es más que una página

para ofrecer productos, y hay aún más, páginas donde se pueden comprar

productos, precisamente, “made in China ” al por mayor, en donde hay mochilas

wayuu. Todas estas, ofertas comerciales, son manejadas por alijunas, pero

ninguna por wayuus.

No se puede dejar de

mencionar a Sapia C.I. S.A.S, más conocida como Salvarte, exitosa empresa

basada en la compra y venta de artesanías, que fue la primera sociedad de

propiedad de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, los hijos del actual, e innombrable

por mis letras, senador de Colombia. Según información publicada por El

Espectador, Salvarte, de la cual los hijos del senador dicen que ahora son

accionistas minoritarios, hoy cuenta con diez almacenes en Bogotá y

exportaciones a distintos países. En 2010 empezó a reportar balances ante la

Superintendencia de Sociedades, en los que registraron ingresos operacionales

por $6.500 millones, ganancias brutas de casi $3.000 millones y ganancias netas

de $200 millones, tras pago de impuestos. Cifras que evidentemente deberían ser

cuestionables por cualquier artista indígena que alimenta con sus creaciones

las arcas de empresarios de este tipo.

Pero quiero referirme

en particular a dos casos que me han afectado personalmente. El primero se

trata de ¨Wayoo¨ una tienda online alojada en Suiza, país en el que vivo hace

tres años. Mi tienda www.wayunkerra.com, se encuentra alojada en un servidor de

Estados Unidos. Como diseñadora gráfica que soy, aunque hace años no ejerzo la

profesión, sé que para posicionar las búsquedas de los potenciales clientes

online, hay que optimizar dichas búsquedas, lo que es conocido en el argot del

e-commerce como Search Engine Optimization – SEO por sus siglas en Inglés. En

las muchas conferencias y charlas que he dictado alrededor del mundo sobre la

situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, me he dado

cuenta, como lo he mencionado anteriormente, que la forma como se escriben

algunas palabras depende de cómo sean escuchadas por los hablantes de un idioma

particular. En el SEO de mi página de Internet, entonces, he colocado un sin

límite de palabras para que la búsqueda sea productiva. Precisamente por

utilizar esta estrategia de optimización de búsqueda efectiva, el día 2 de

septiembre de 2013, después de haber recibido otros, me encuentro con el

siguiente mensaje, que más que un mensaje, considero una intimidación o

amenaza, que fue enviada a mi casilla de Facebook:

¨Estimada Karmen y Arne

Escribo con respecto a

este enlace;http://www.wayunkerra.com/#!native-wayoo-bags/zoom/c9ts/image19zh

Ahíi aparece el nombre de la organización “wayoo”. Wayoo es un nombre

registrado y se relaciona exclusivamente con la actividad que estamos haciendo.

Por razones éticas y de transparencia te pido cordialmente que elimines el

nombre wayoo de tu pagina. No quisiera tener que activar a mi abogado.

Muchas gracias de

antemano.

Cordialmente. Katherine

Portmann¨

Algo así como si un

colombiano registrara la marca ¨Gruller¨ y le mandara abogados a un suizo que

vive en Colombia por importar, o comer o hacer y vender quesos tipo Gruyère,

que si bien no son una creación artística, su fabricación sí, que es un arte cuya

primera referencia histórica de producción data del siglo XII.

También recibí un

mensaje que, traducido del inglés al español, dice lo siguiente:

¨Hola, Mi nombre es

Yessie soy de Bélgica y tengo mi propia marca de moda. Estoy interesada en

distribuir las Wayuu Bags en Bélgica y hacer mi propia colección. Puede usted

dejarme saber si trabaja de esta manera, si es posible agregar mi propia marca.

Puede aconsejarme en precios para distribuidores.

Atentamente,

Yessie ¨

Esta dueña de su propia

marca de moda de la cual nunca conocí el nombre, me pidió incluso, que quería

visitar mi “fábrica”, lo que simplemente evidencia el desconocimiento absoluto

de la cultura y la forma en cómo se trabajan las mochilas.

Otra cuestión detrás de

esta realidad, es que estas marcas pretenden apropiarse de procesos de

empoderamiento de mujeres indígenas que nos han costado años de trabajo y los

¨venden¨ junto con los ¨productos¨, anunciando en sus estrategias de publicidad

que ¨ayudan¨ a las mujeres wayuu a mejorar sus condiciones de vida, familiares

y comunitarias, publicando las fotografías de nuestros procesos sin

consultarnos, cuando la realidad es que compran las mochilas en la calle 1a o

en el mercado de Riohacha para luego decir que las han comprado en Venezuela,

porque como sabemos, el territorio ancestral del pueblo Wayuu se encuentra

dividido por las fronteras de Colombia y Venezuela.

Me asaltan aún, más

cuestionamientos y preguntas que no pueden ir dirigidas sino a este tipo de

empresarios que desarrollan sus capitales sin consideración por quienes

intervienen en el proceso de creación de valor. ¿Qué es lo que están haciendo

para garantizar el bienestar y sobre todo el buen vivir de las y los artesanos

y artistas indígenas? y particularmente, ¿qué están haciendo para enfrentar

estos casos en los que se desconoce la autoría de las artesanías?. Desde mi

punto de vista, éste tipo de situaciones, también son de su responsabilidad y

competencia.

Ante estos contextos,

es pertinente que se tomen medidas drásticas y estas tienen que ser, más que de

tipo asistencialista, de tipo legal. La pregunta que sigue entonces viene

siendo: ¿cuáles son las medidas que se deben aplicar? Para el caso de los

sombreros ‘vueltiaos’ que son parte del patrimonio cultural del pueblo Zenú,

Artesanías de Colombia aplicó sanciones de tipo económico a los importadores

del sombrero ‘fake’ (falso) made in China. Dichas medidas funcionaron en

Colombia, pero lo que no sabemos es si el sombrero falso se esté vendiendo en

otros lugares del mundo, como tampoco sabemos si los chinos ya están planteando

la producción en masa de las mochilas wayuu.

Para el caso de las

mochilas wayuu, ¿cómo se puede controlar cuando una diseñadora tipo la

Rittwagen de España, o la Anderson del Reino Unido o la comerciante Portman de

Suiza, viajan de paseo por una o dos semanas a territorio Wayuu, bien sea de

Colombia o Venezuela, se toman fotos con las mujeres wayuu para decir luego que

trabajan por las mujeres indígenas, compran varias decenas de mochilas, las

empacan en una maleta y las transportan como su equipaje personal, para luego

hacerse famosas y ricas a costa del trabajo de las artistas wayuu?

En casos de registros

de marcas que son creadas a partir de nombres indígenas y que luego prohíben su

uso, pueblos indígenas como el Massai están tomando cartas en el asunto para

poner límites legales, que les permitan sancionar casos como los de diseñadoras

y diseñadores que lanzan colecciones sin reconocer que las y los verdaderos

artistas son otros. Sin duda los Massai están marcando un precedente

internacional importante en material legal que habrá que seguir con lupa y

aplicar. En todo caso, también se pueden demarcar condiciones que impidan estos

abusos, especialmente desde los medios de comunicación, difundiendo en el mundo

cómo estos personajes utilizan piezas únicas realizadas por indígenas, pagando

precios indignantes y vendiéndolos en cantidades de dinero astronómicas e

insultantes.

Una mochila wayuu,

elaborada en lo que en castellano se conoce como de doble hilo, que no es otra

cosa que un hilo grueso de menor calidad que permite que una mochila esté

terminada en menos de 5 días, vale entre 30.000 y 60.000 pesos colombianos (15

y 30 dólares estadounidenses); es decir, que la artista wayuu recibe entre 3 y

6 dólares diarios por su trabajo. Una mochila tejida con hilo fino, de alta

calidad, en la que la artesana se demora 20 días para dar más de 3.000 anudadas

de crochet, es vendida entre 80.000 y 120.000 pesos (40 y 60 dólares), lo que

significa que la artesana recibe entre 2 y 3 dólares diarios por su trabajo.

Entre tanto, diseñadoras como la Anderson, venden no solo una sino muchas

mochila de las que empacan en las maletas de su viaje de turismo, hasta en 600

euros, tanto en tiendas físicas como virtuales (online).

Un tema extenso y

complicado. Las medidas de control como la Denominación de Origen, pueda que

funcionen efectivamente dentro del territorio colombiano, pero para proteger

nuestros conocimientos tradicionales, así como otros aspectos relacionados al

patrimonio cultural, intelectual e inmaterial del pueblo Wayuu e incluso de los

pueblos indígenas en general, se deben aplicar instrumentos internacionales

relacionados con la protección de estos derechos, incluyendo el derecho al

consentimiento previo, libre e informado que nos asiste.

Es entonces también

responsabilidad del Estado, y con esto no quiero decir que al respecto no se

estén tomando medidas. Pero se debe hacer llegar la información a las

comunidades sobre los instrumentos internacionales que contemplan estos

derechos, de manera que converjan en un solo sentido, para poder mejorar lo que

ya existe en el país. También es importante que se garantice la participación

de hombres y mujeres indígenas en procesos de negociación internacional de los

Estados donde se discuten estos temas, relacionados con nuestro conocimiento

tradicional y patrimonio cultural, intelectual e inmaterial, para que podamos

aportar desde nuestras experiencias y sabiduría a la obtención de soluciones

que no resulten contraproducentes para las comunidades.

En escenarios como la

OMPI –Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-, los Estados discuten

temas relacionados con los conocimientos tradicionales de los pueblos

indígenas. Sin embargo, la participación de las comunidades ha sido limitada,

siendo que es justo allí donde también debemos estar.

Las mujeres wayuu que

continuamos soñando con la consolidación de este proceso, estamos convencidas

de que para las mujeres indígenas en general, no sólo las wayuu, se podrá

conseguir que principios como el de la remuneración digna por nuestro trabajo,

sólo podrá cumplirse una vez que el mundo entero valore debidamente nuestras

habilidades como artistas, artesanas y creativas capaces de innovar a partir de

la armonización de nuestros conocimientos tradicionales, y aún más: cuando se

nos respete y reconozca también como socias comerciales, sin intermediarios. No

podemos olvidar que en el pueblo Wayuu –que es uno solo, sin importar la

división que han impuesto Colombia y Venezuela para marcar sus fronteras- el

comercio es una de las principales actividades económicas.

De hecho, otra estrategia

que estamos intentando poner en práctica desde la Iniciativa Wayunkerra

Internacional, es la de avanzar más en el manejo de medios electrónicos y

nuevas tecnologías, para garantizar la presencia efectiva en redes sociales y

plataformas e-commerce, que promuevan el contacto directo entre las artistas

que elaboran sus mochilas con los consumidores finales. Al respecto hemos

adelantado alianzas incluso con mujeres indígenas Na´Savi (Mixtecas) de México,

interesadas en potenciar estas estrategias de empoderamiento económico.

Lamentablemente, este

tipo de procesos organizativos requiere de mucho tiempo y dinero, sobre todo

cuando tienen que ver con la concientización de nosotras como mujeres indígenas

para re-valorar y re-valorizar nuestro trabajo. Este es el resultado del

paternalismo estatal y de las multinacionales presentes en el territorio, que

simplemente han regalado hilos pensando que con limosnas se puede solucionar

una situación que ha sido estratégicamente pensada para promover el

empobrecimiento y el desarraigo de las comunidades.

También debo mencionar

que procesos como el nuestro no el único y que existen grupos de artesanas

wayuu que son altamente exitosas en sus asociaciones.

No puedo decir tampoco

que todo es funesto, porque hay procesos de buenas prácticas que son

emblemáticos. Artesanas que se han dado a la tarea de reivindicar el trabajo no

solo desde el valor ancestral, sino también desde el valor económico que debe

ser reconocido por la sociedad consumidora. También ha habido estrategias trabajadas

de la mano con diseñadoras y diseñadores de talla internacional, donde se han

desarrollado innovaciones maravillosas y encantadoras, que enriquecen lo

tradicional.

Conozco mujeres wayuu

que trabajan incansablemente en la protección del conocimiento tradicional de

nuestro pueblo, a través de la aplicación e implementación de la Denominación

de Origen, iniciativa importante pero pensada para proteger el nombre de un

¨producto¨ y la imitación de creaciones artísticas como la mochila wayuu, o sea

que no está pensada para evitar o al menos controlar su comercialización

indiscriminada. Se supone además que la Denominación de Origen debería mejorar

la calidad de los ¨productos¨. Sin embargo, al no ser la mochila wayuu un

producto, ha terminado reducida a esto, cuando la demanda de la misma es tal

que las artistas wayuu han terminado bajando la calidad de los hilos con que se

tejen las mochilas tradicionales, para abastecer un mercado que no reconoce el

valor característico en cada una de las creaciones.

Solamente se tiene

conocimiento de pocas iniciativas lideradas por mujeres wayuu en redes

sociales, blogs y páginas de Internet. Wayuu Taya, es una fundación manejada

por Patricia Velázquez, wayuu de Venezuela y famosa actriz de Hollowood.

Fundación Susu Wayuu, dirigida por la wayuu Arelis Pana Epieyu. Casa Juliru,

una interesante y prometedora apuesta de la también famosa escritora wayuu

Estercilia Simanca que vende no mochilas sino mantas y Wayunkerra International

Initiative.

Paradójicamente, las

mujeres wayuu que hemos creado nuevas marcas haciendo uso de nuestro

conocimiento ancestral (así como las que hemos intentado innovar a partir de lo

tradicional), somos subestimadas y cuestionadas, especialmente por nuestra

propia gente, por estar supuestamente enriqueciéndonos a partir de nuestra

cultura, mientras que a diseñadoras o comerciantes que llegan al territorio y

regatean precios con las artesanas, además de abusar de la buena fe de algunas

de ellas, se les idealiza y venera. Entre tanto, este tipo de negociantes crea

espectaculares y folclóricas campañas de marketing que son alabadas y altamente

publicitadas por los medios fashionistas.

Para desgracia nuestra,

este hecho que no es el primero seguirá alimentando los patrones de trabajo en

condiciones que exponen a las mujeres wayuu –que dedican sus vidas a la

tejeduría, como ya lo dije- a nuevas formas de esclavitud bajo la ilusión de la

¨ayuda¨, término judeocristiano que hace que la gente compre a través de

intermediarios pensando que salvan a la comunidad. Esto promueve el hecho de

que siguen haciendo a las comunidades indígenas dependientes de una cadena de

consumo que les impide llegar directamente a los consumidores finales.

El hecho de que

diseñadoras o diseñadores se apropien de nuestros tradicionales kanaas,

palabras y fonemas para nombrar sus marcas y vender lo que laman ¨sus¨

colecciones, es cuestionado más por gente de afuera que por

nosotros mismos. Pero apropiarse de un legado colectivo, transmitido de

generación en generación a través del pensamiento y la palabra, como en los

casos que he mencionado, solo tiene un nombre: ¡robo! Y éste delito contra el

patrimonio de los pueblos indígenas, debe ser penalizado.

* Karmen Ramírez

Boscán, su nombre tradicional es Wayunkerra Epinayu. Indígena Wayuu del Clan

Epinayu. Escritora. Activista de los derechos de las mujeres indígenas y de los

pueblos indígenas. Epaya’a Miou (Consejera Mayor) – Delegada para Relaciones

Internacionales de la Sütsüin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu,

organización de la cuál es fundadora. Editora para Centro y Sur América del

www.indigenousportal.com y del www.notiwayuu.blogspot.com En el año 2013 es

homenajeada por el Fondo Global de Mujeres. Actualmente vive en Suiza donde

dedica la mayor parte de su tiempo a hacer Wayunkerras de tela, ocupación que

combina con su Iniciativa para Mujeres indígenas a fin de eliminar

intermediarios para la venta de creaciones artísticas.

[1] Para una fácil comprensión,

un alijuna es a un wayuu lo que un extranjero es a un nacional de un país.

Fuente: Las Dos

Orillas. Escrito por Karmen Ramírez Boscán / 25 de Marzo de 2.015

Suscribirse a:

Entradas (Atom)