En una cueva enclavada en la inmensidad rocosa de los Andes en el suroeste de Bolivia, entre escombros y estiércol de llamas, los antropólogos descubrieron en 2008 una pequeña bolsa de cuero que había pertenecido a un chamán de la civilización Tiwanaku, un imperio precolombino de hace más de 1.000 años.

En el interior de la bolsa los investigadores encontraron una antigua parafernalia relacionada con drogas, la cual incluía un tubo para inhalar, espátulas para triturar las semillas de plantas psicoactivas y restos de sustancias químicas que iban desde la cocaína hasta la psilocina, uno de los alucinógenos activos de los hongos mágicos, y los ingredientes básicos del té psicoactivo ayahuasca.

Los expertos creen que el hallazgo representa una ventana única para explorar la relación entre las civilizaciones antiguas y las potentes drogas alucinógenas. Las sustancias encontradas también despiertan un interés creciente entre los investigadores médicos.

Los psicodélicos como el MDMA (éxtasis), el LSD, la psilocibina (otro compuesto presente en los hongos alucinógenos) y la ketamina han ido ganando atención en el mundo occidental como una posible forma de abordar la creciente crisis de salud mental.

Los defensores del uso de estos compuestos psicodélicos los consideran como una nueva clase de tratamientos para trastornos psiquiátricos como la ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias, entre otros.

Se cree que los compuestos pueden ayudar a modificar la perspectiva de las personas con las llamadas "enfermedades de la desesperación", como el suicidio, la sobredosis de drogas y el abuso de alcohol, en combinación con la terapia de conversación.

Sin embargo, estos tratamientos también han sido criticados por ser potencialmente dañinos.

Más allá de la salud

A medida que este campo emergente de la medicina se desarrolla -y no sin muchos giros y vueltas en el camino- descubrimientos como el de la bolsa del chamán en los Andes bolivianos están arrojando luz sobre el papel que desempeñaron los psicodélicos en las sociedades antiguas.

Sin embargo, entre estas culturas, los psicodélicos se percibían de maneras muy diferentes.

Yuria Celidwen, académica de la Universidad de California-Berkeley, explicó que el término "psicodélico" es en gran medida un concepto occidental moderno.

La experta aseguró que las comunidades indígenas de todo el Sur Global incorporaron estas drogas a sus vidas durante siglos y las consideraron como medicinas espirituales.

"La creencia en Occidente es que se utilizan para tratar trastornos de salud mental", afirmó Celidwen, quien tiene ascendencia indígena nahua y maya, y que pretende utilizar su investigación para recuperar, revitalizar y transmitir la sabiduría indígena.

“Pero el uso indígena no sólo tiene que ver con rituales y ceremonias, sino con prácticas cotidianas. Por ejemplo, si se perdía algo de valor, la comunidad acudía al curandero”, recordó.

Los documentos históricos sí apuntan al uso de sustancias psicoactivas con fines curativos, pero este era solo un pequeño aspecto de su uso.

En cambio, las medicinas espirituales desempeñaron un papel importante en la construcción de conexiones dentro de las comunidades, rituales sagrados, cuidados paliativos, exploración de la conciencia, facilitación de la creatividad y hedonismo.

Desde tiempos inmemoriales

Los registros muestran que los antiguos griegos y romanos celebraban ritos estacionales que implicaban la ingestión de una droga psicoactiva llamada kykeon que contenía alucinógenos similares al LSD.

Sin embargo, Osiris Sinuhé González Romero, investigadora de la Universidad de Saskatchewan (Canadá), que documenta la historia del conocimiento indígena, aseveró que el uso de psicodélicos probablemente se remonta a mucho más atrás en la historia humana.

Los arqueólogos creen que el hongo psicoactivo Amanita muscaria se utilizó por primera vez en América en algún momento después de que los humanos cruzaran el estrecho de Bering, entre el este de Rusia y Alaska durante la Edad de Hielo, hace unos 16.500 años.

El hongo todavía lo usa hoy la comunidad indígena Ojibwa en la región de los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos.

"Sabemos que los hongos sagrados con propiedades psicoactivas tienen una antigua tradición en Mesoamérica", dijo González Romero.

"Hay evidencia de esto a partir del análisis de polen, escritura pictográfica, esculturas de cerámica de figurillas que sostienen hongos sagrados e incluso piedras talladas con forma de hongo de la civilización maya. Se cree que el uso de los cactus San Pedro y Peyote (que contienen la psicodélica mescalina) se remonta a 8.600 a. C. en Perú y 14.000 a. C. en México", agregó.

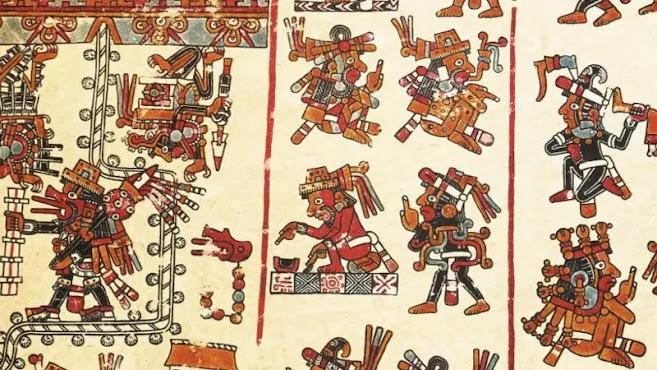

Según González Romero, uno de los primeros documentos escritos conocidos que describe un ritual que involucra hongos sagrados es el Codex Vindobonensis Mexicanus 1, un libro pictórico creado por la antigua civilización mixteca, creado entre 1100 y 1521 d. C.

El fraile franciscano Bernardino de Sahagún registró algunas de las costumbres de los pueblos originarios americanos, entre ellos el uso de sustancias alucinógenas.

Según los investigadores Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez Jiménez, quienes han estudiado la Arqueología Mesoamericana y el Códice Vindobonensis Mexicanus 1, una de las representaciones muestra al Dios del Viento cargando lagartijas con hongos en su espalda, mientras que los participantes en el ritual llevan hongos en sus manos.

El conocimiento de estas prácticas comenzó a difundirse más ampliamente a través de los escritos de un fraile franciscano llamado Bernardino de Sahagún, que pasó décadas estudiando y documentando las creencias, la cultura y la historia de los aztecas, tras la colonización española de México.

Albert García-Romeu, profesor de psicodélicos en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), aseveró que De Sahagún describió rituales aztecas que involucraban hongos que contenían psilocibina en la década de 1520, seguidos de lo que los practicantes actuales podrían llamar terapia de grupo.

"[De Sahagún] escribió que utilizaban estos hongos en ceremonias en las que la gente bailaba, cantaba y lloraba, y luego, por la mañana, hablaban de sus visiones”, relató García-Romeu.

La ayahuasca y otras sustancias siguen siendo utilizadas por los pueblos indígenas americanos.

Tomando nota

Pero Celidwen dijo que para que la sociedad occidental aprecie plenamente por qué las comunidades indígenas han valorado durante mucho tiempo estas ceremonias, y han tenido estas sustancias en tanta estima, es necesario comprender las diferencias de sus sistemas de creencias e interacción con el mundo que las rodeaba.

En la medicina occidental existe un creciente interés por el uso de psicodélicos como una forma de cambiar la perspectiva con la ayuda de la psicoterapia, ayudando a las personas a procesar el trauma y modificando los patrones de pensamiento introspectivo que pueden aparecer en condiciones como la ansiedad y la depresión.

Sin embargo, Celidwen afirmó que, si bien el uso de psicodélicos en Occidente se centra en el individuo, gran parte del uso de sustancias psicoactivas en las culturas antiguas de las Américas siempre se ha basado en la interacción con los mundos natural y espiritual.

"En la mayoría de estas culturas tradicionales, no tenemos ese sentido de división entre lo humano y el mundo natural", dijo Celidwen.

"Creemos que siempre estamos interactuando con la conciencia viva y receptiva que nos rodea, y cuando usamos medicinas espirituales, buscamos comunicarnos y restablecer el equilibrio con ese mundo. Por lo tanto, el contexto nunca es el bienestar individual o la salud mental, sino el bienestar colectivo del medio ambiente en su conjunto", puntualizó.

García-Romeu coincidió y dijo que entre las comunidades indígenas de Colombia, Brasil y México, las sustancias psicoactivas se utilizaban para comunicarse con sus antepasados, acceder a otros reinos del ser y obtener información sobre el mundo que los rodea.

Tras estudiar documentos sobre la medicina azteca, González Romero descubrió que la música, en particular los tambores, desempeñaban un papel desde hace mucho tiempo en las ceremonias psicodélicas, ya que refleja el latido del corazón y se creía que ayudaba a alcanzar un estado de trance que facilitaba la expresión creativa.

Científicos creen las milenarias costumbres indígenas pueden aprovecharse para el tratamiento de enfermedades mentales.

El experto agregó que, si bien comúnmente utilizamos la palabra "chamán" para describir al practicante que dirige estas ceremonias, se trata de un concepto colonial. Y el término utilizado por algunas comunidades indígenas se traduce literalmente como "el que canta".

"Algunos alcaloides presentes en los psicodélicos de uso clásico, como los hongos psilocibios o el LSA de la planta Rivea corymbosa, tienen propiedades psicodislépticas, lo que significa que provocan alucinaciones auditivas o modificaciones en las percepciones auditivas", apuntó González Romero.

"Esto significa que, incluso si no tienes formación, eres capaz de crear o escuchar música que nunca antes se ha tocado para nadie en el mundo. Tal vez por eso, en la cosmovisión azteca, los hongos estaban relacionados con Xochipilli, el dios de la canción, la música, la alegría, el placer y la fertilidad", agregó.

Estas percepciones también se extendieron a la forma en que las culturas indígenas veían los psicodélicos para la curación.

González Romero informó que el ritual también podía implicar ayuno y restricción sexual con fines de purificación, dependiendo de lo que el practicante considerara adecuado para el paciente.

Algunos rituales de curación no incluía la música en absoluto, sino que se llevaban a cabo en completo silencio durante la noche con animales domésticos como gallos y perros encerrados para evitar perturbaciones.

Fuente de la imagen,Getty ImagesPie de foto,Los pueblos indígenas utilizaban drogas como medicinas, pero también para rituales religiosos.

Curando a la comunidad

Pero aunque los psicodélicos podían utilizarse para tratar cualquier cosa, desde el dolor hasta la fiebre, el énfasis no estaba tanto en curar a un individuo en particular, sino en restablecer el equilibrio de la comunidad en general.

"Los wixárikas han hablado del uso del cactus peyote para recuperar a su comunidad de la anemia después de una gran ola de malaria que agotó su población y su salud hace más de 500 años", indicó Ahau Samuel, un practicante de la tribu chicimeca de Guanajuato (México), que dirige el proyecto de medicina vegetal “Raíz de los Dioses”.

González Romero explicó que esto se debe a que algunos brotes de enfermedades se percibían como relacionados con transgresiones dentro de la comunidad, y que los dioses castigaban a la gente propagando enfermedades.

"Los rituales psicodélicos eran una forma de recuperar el alma", dijo.

"La etiología de las medicinas indígenas es muy diferente. Algunas enfermedades se consideraban derivadas de una pérdida de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, por ejemplo, una falta de respeto por parte de los cazadores que mataban más animales de los que necesitaban y sobreexplotaban la tierra", agregó.

Expertos han denunciado que la industria farmaceútica occidental está sacando provecho de las costumbres indígenas, pero sin retribuirlas debidamente.

Sin compartir los beneficios

Dada la larga historia de los psicodélicos en la cultura indígena, muchas comunidades tienen sentimientos encontrados sobre el reciente auge de la investigación psicodélica occidental, la cual ha generado una industria que se espera que alcance un valor de 7.000 millones de dólares para 2027.

El año pasado, Celidwen y un grupo de otros investigadores de origen indígena escribieron un artículo en el que planteaban inquietudes sobre la apropiación cultural, la exclusión de las voces y el liderazgo indígenas de los estudios de las drogas psicodélicas occidentales y la falta de reconocimiento del hecho de que muchas de estas sustancias se consideran sagradas.

Si podemos aprender algo de los miles de años de uso entre las culturas antiguas, es que el verdadero poder de los psicodélicos reside en su capacidad para fomentar los vínculos entre las personas y las comunidades.

Los autores del estudio señalaron que, si bien esta floreciente industria se basa en medicamentos y prácticas que se han extraído y apropiado de la cultura indígena, poco de la riqueza que genera esta industria multimillonaria beneficia a estas comunidades.

Los informes sugieren que, aunque una plaza en un retiro psicodélico organizado por Occidente puede costar varios miles de dólares, los practicantes indígenas ganan entre 2 y 150 dólares por realizar servicios similares.

Otros, incluidos investigadores no indígenas, han cuestionado si las medicinas psicodélicas pueden lograr sus objetivos declarados de abordar las afecciones de salud mental, sin reconocer de alguna manera el elemento espiritual y místico de la experiencia psicodélica.

Para los pueblos indígenas determinadas sustancias consideradas drogas por la sociedad occidental son parte esencial de sus costumbres y tradiciones.

Jules Evans, investigador de psicodélicos en la Universidad Queen Mary de Londres y quien dirige la organización sin fines de lucro Challenging Psychedelic Experiences, explicó que una de las razones por las que pueden ocurrir experiencias adversas es porque son muy ajenas a nuestra cultura secular.

"Algunas tribus americanas han estado utilizando plantas psicodélicas durante siglos", recordó Evans.

"Tienen mapas, guías, una profunda familiaridad con los estados alterados de conciencia. La gente secular, en general, no los tiene. Como resultado, la experiencia puede desconcertar a la gente y confundirla en cuanto a cómo integrarla en una visión materialista del mundo. Esta confusión existencial puede durar meses o años, y la persona que sale del otro lado puede ser muy diferente a la persona anterior", agregó.

Celidwen indicó que una de las limitaciones clave del enfoque occidental es que se centra en las sustancias psicodélicas como algo similar a pastillas que se pueden patentar.

La experta agregó que si podemos aprender algo de los muchos miles de años de uso entre las culturas antiguas, es que el verdadero poder de los psicodélicos reside en su capacidad para fomentar los vínculos entre las personas y las comunidades, como parte de una experiencia colectiva.

"No es la molécula en sí, es la constelación más grande de relaciones que se crean lo que trae la curación", aclaró Celidwen.

"En Occidente, a menudo observamos un pico de bienestar justo después de la exposición inicial a la droga, pero no se mantiene porque no hay un contexto colectivo en torno a la experiencia alucinógena. Y debido a eso, se corre el riesgo de crear otra adicción porque la gente sigue recurriendo a ella para obtener la misma sensación de magia o asombro", alertó.

Por David Cox

BBC Future

12 octubre 2024

https://www.bbc.com/mundo/articles/c9d1d768j08o