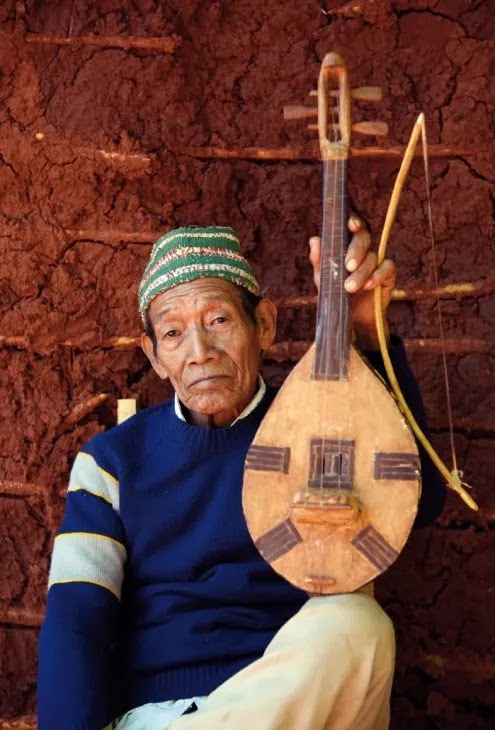

De origen trashumante y antiguo, el rave, versión autóctona de un instrumento musical que llegó desde la Europa del medioevo, suena aún en medio de los pocos montes que quedan en el territorio. En esta nota de la Revista Pausa, don Delfín Penayo, hombre santo de la nación Mbyá, relata cómo los construye con sus propias manos y se perpetúa su conocimiento y cultura en esas piezas de noble madera.

El origen del “rave” es tan lejano y profundo como la cultura misma del pueblo indígena de nuestro territorio. Es el descendiente directo del rabel, un instrumento de cuerdas frotadas con un arco similar al violín. Su origen puede rastrearse hasta la antigua Persia; con la invasión de los árabes a la península ibérica en el año 711, este se instaló en la cultura hispana. Entre los siglos XVI y XVIII, de la mano de conquistadores españoles y sacerdotes jesuitas, fue adoptado y adaptado por los mbyá.

Hoy, son pocos los individuos de esa nación indígena que continúan con la tradición; y don Delfín Penayo, de la comunidad Sayas Kue Yacaretã (Caaguazú), es uno de ellos.

Después de un viaje de unos 60 km desde Juan Eulogio Estigarribia (más conocido como Campo 9), el lugar resulta un oasis de verdor en medio de un mar de tristes monocultivos mecanizados de soja. Allí se produce el emotivo saludo “aguyjevete”, acompañado de una suerte de reverencia de parte de prácticamente todos los pobladores del lugar (unas 130 familias), que se congregan frente a los recién llegados.

En un extraordinario ejemplo de práctica democrática y respetuosa empatía, deliberaron por un tiempo prudencial sobre la posibilidad de entrevistar al viejo luthier y solo después de las consultas del caso, de socializar la decisión y de una hora más de charla, música y danzas (de las que participan todos), decidieron autorizar la entrevista.

Don Delfín, de 78 años, explica que él enseña a sus hijos y nietos la antigua técnica de fabricación del rave, objeto que ha venido a representar la esencia de la vida y la cultura mbyá. Con una mirada profunda y su hablar pausado, nos cuenta que el abuelo de su abuelo mostró a su descendencia la técnica, para que sobreviviera hasta hoy.

Si bien el rave es interpretado para entretener, se usa principalmente para curar; también suenan sus cuerdas en los eventos en que se ponen nombres a los niños y en otras festividades religiosas en el opy (casa de ceremonias). Él realmente no sabe de dónde aprendieron sus ancestros a fabricarlo; ese dato se pierde en el tiempo, dice.

Lo que sí está claro para este karai mirî (hombre santo) es que tanto el rave como el mba’epu (guitarra rústica de cinco cuerdas que se rasgan) son instrumentos sagrados que se fabrican con la madera del cedro o ygary, árbol también considerado sagrado por ellos. Solo pueden ser elaborados cuando se producen momentos especiales de conexión con el entorno, la naturaleza, e interpretados únicamente por los futuros karai mirî como él, que son preparados para ese rol desde la infancia. El sonido continuo del rave marcará la línea melódica de las diferentes canciones que se interpretarán en cada ceremonia de la comunidad.

Dónde nació el rave

El antropólogo y etnomusicólogo Guillermo Mito Sequera, luego de una vida de investigaciones de campo y de acompañar, entre otras, a las comunidades mbyá de nuestro territorio y la región, determinó que el rave, rabel o rebec es, efectivamente, una pieza nacida en la Edad Media en Europa, con antecedentes en el mundo panárabe.

Se trata de un instrumento construido originalmente por los sabotiers (fabricantes de zuecos), para amenizar fiestas populares, y se lo define como un cordófono frotado a través de un arco, que los mbyá incorporaron a su cultura tras la llegada de los españoles. Este instrumento sagrado es de singular complejidad en comparación con otros de la cultura autóctona, como los idiófonos (que son sonajas de calabaza, el mbaraka mirî, o bastones rítmicos, el takua pu), los membranófonos (tambores mba’e pu ovava’e) o los aerófonos (como las flautas, mimby pu). Desde su adopción pasó a formar parte de las ceremonias importantes de la nación Mbyá.

Asimismo, está presente en prácticamente todas las comunidades de esta parcialidad indígena, que fue la única que lo adoptó en Paraguay. Eso demuestra la relevancia que tiene para ellos, según explica Sequera. Con el proceso de colonización, esta joya musical pasó a formar parte intrínseca de su repertorio sonoro hasta convertirse en símbolo de coraje, resistencia y valoración de su identidad, afirma el académico.

Para el antropólogo, este ancestro del violín representó el funcionamiento del intercambio que se produce usualmente en la cultura global. Al contrario de lo que muchos afirman al referirse a las migraciones actuales, cuando una cultura toma contacto con otra, puede producirse un enriquecimiento mutuo.

Así como los encargados de producir en la huerta intercambian semillas y estas viajan con el viento y con los pájaros, el rabel migró de un continente a otro, de mano en mano y generación en generación, para amenizar los encuentros, los ritos sagrados y para celebrar la vida, al igual que las semillas que producen sus componentes.

La fabricación

Don Delfín, un hombre mayor de particular agilidad al caminar, comenzó a trabajar la madera con sus manos, un machete y pocas herramientas más desde muy joven, para lograr la materialización de esta maravilla sonora después de convertirse en opygua (líder espiritual). Se trata de las mismas herramientas que usa hasta hoy. Y nos explica que para la construcción del instrumento se utiliza madera de cedro para la caja o cuerpo, clavijas y mástil, y en toda su extensión no supera los 45 o 52 cm.

Las tres cuerdas que posee, que recorren verticalmente el instrumento y se tensan con las clavijas, se hacían antiguamente de las hojas de pindó y hace tiempo también se usaba lo que los mbyá llaman “cola del monte” o “cola vegetal”, un adhesivo natural para pegar las diferentes partes. El arco que generará el sonido —también de la misma madera— se completa con crin de caballo, que tocará las cuerdas del rave en un movimiento de ida y vuelta, lo que hará que vibre y genere un sonido continuo.

Con un gastado machete se desbasta la materia prima y se le da el espesor adecuado. Bajo la sombra de un pequeño alero contiguo a la casa de madera de este “ravelero”, sobre la mesa de trabajo rondan apenas una lima y un martillo, nada más. Lo demás es pura paciencia y la minuciosidad que solo un entorno apacible puede fomentar.

Además de los materiales y las herramientas, es necesaria la inspiración, afirma don Delfín y explica: “Me siento iluminado por Ñande Ruete (el Creador) mientras trabajo en los instrumentos. El mundo anda mal y es por nuestra culpa (de los seres humanos), ya no se respeta a la naturaleza y al Creador. Si destruimos nuestro entorno o la naturaleza, Él ya no estará con nosotros. A pesar de nuestra ingratitud, sigue estando presente; es bueno, y el sol todavía sale cada día”.

Para revertir esta situación, recomienda: “Protegerse y alejarse de lo malo, y para eso es necesario no consumir, no distraerse con cosas innecesarias”, lo que además, aclara, dificulta esa conexión necesaria para el momento de trabajar en los instrumentos.

Con estas palabras y visiblemente aburrido de tanta charla, don Delfín ya hace silencio y observa con mirada profunda, que además nos cuestiona. Mientras tanto, gracias a él los ritmos tradicionales del Shondaro, el Mba’ê aâ, el Ñanderuete y el Jerojy seguirán sonando durante cada Tangara (baile ceremonial) en su comunidad.

Así tal vez, a pesar de todas las vicisitudes, la cultura mbyá persistirá gracias al sonido de algún rave creado por las curtidas manos de don Delfín Penayo.

La nación Mbyá

Oguasu es una organización que acompaña los caminos organizativos y de acceso a los derechos de las comunidades mbyá desde hace 28 años y que trabaja principalmente las áreas de salud, educación, seguridad alimentaria, fortalecimiento organizacional y protección de territorios. Según el coordinador de esta entidad, el abogado y docente Andrés Ramírez, la nación Mbyá de nuestro país es una comunidad profundamente vulnerada.

La población indígena del Paraguay, en general, y la mbyá en particular, padecen con mayor gravedad que el resto de la población prácticamente todas las problemáticas sociales existentes y las variables socioeconómicas que a todos nos afectan, indica. Este hecho da la pauta de una vulneración de derechos y una discriminación estructural de parte de la sociedad.

Según los datos de la organización IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), los casos de pobreza y pobreza extrema entre los pueblos indígenas son del 75 y el 60%, respectivamente, lo que supera enormemente al promedio nacional. En niños de menos de cinco años, el índice de extrema pobreza es del 63%, comparado con el 26 % de la media nacional, mientras que el índice de malnutrición crónica es de 41,7%, comparado con el 17,5% del promedio nacional. Estos datos hablan a las claras de la situación.

Así como para todas las naciones indígenas de nuestro país, para los mbyá, a la cabeza de la lista de problemas que los afecta tal vez se encuentra la pérdida de su territorio. El manejo de la tierra en Paraguay, caracterizado por el avance de la frontera agrícola definida por el agronegocio mecanizado, ha producido desplazamientos forzosos de sus poblaciones, las cuales, sin una política adecuada de manejo por parte del Estado ante esta situación, terminan refugiándose en sus comunidades desprotegidas, al costado de las rutas o en las calles de la capital.

El conflicto sobre la propiedad de la tierra está determinado por manejos financieros que a los mbyá también afectan. De hecho, ellos se han visto empujados a “arrendar” tierra propia a la producción mecanizada de terceros (tal es el caso de la comunidad Sayas Kue Yacaretã, donde vive don Delfín). Se trata de un medio sencillo de generación de ingresos que, aunque pequeños, ayudan a evitar el hambre en el lugar. Por lo general, esos arrendamientos generan otros problemas, como por ejemplo la contaminación del agua, producto del uso de agrotóxicos.

También existe el grave inconveniente de la falta de oportunidades laborales o de crecimiento en las comunidades, sobre todo para los jóvenes que finalmente migran a la capital e incluso a grandes ciudades de Brasil, en busca de estudios o de trabajo. Allí, en muchos casos, hacen trabajos esclavizantes, mendigan o apenas sobreviven en la marginalidad. Esta situación potencia problemas de adicción, que se dan principalmente entre adolescentes y jóvenes, lo que a su vez acrecienta más aún todos los demás problemas, afirma Ramírez.

Las condiciones ambientales, económicas y, además, la falta de políticas adecuadas de intervención por parte de todas las instituciones del Estado agravan estos factores e inciden directamente sobre la precarización de las condiciones de vida en las comunidades. Esto no solo se traduce en una pérdida de calidad de vida, sino que representa un riesgo para la persistencia de la cultura propia en sí.

Con la casi desaparición de los espacios naturales, base y esencia del “tekoha” (lugar donde se dan las condiciones para el desarrollo del modo de ser guaraní, citando a Bartomeu Meliá), los mbyá no han podido hacer frente a los cambios. Esto se traduce en una pérdida de identidad cultural, a la que podemos llamar etnocidio, mientras seguimos observando con triste indiferencia.

Texto y fotos de Fernando Francesche

Fuente Diario Última Hora * Paraguay - 25 de Noviembre de 2022.

https://www.ultimahora.com/testimonio-sonoro-un-universo-que-persiste-n3035549.html?fbclid=IwAR2HSE2DjNYKPqU2qXohiovOOBZqnWHvIpT00UjgVp7Z8Nm3_evNJ33gJDM