Los Pueblos Indígenas son los primeros habitantes de este territorio, con raíces que se extienden desde mucho antes de la colonización europea y la conformación del Estado argentino. Esta preexistencia no es solo una referencia histórica, es un fundamento jurídico, político y cultural que sostiene sus derechos colectivos hoy.

En el proceso de independencia, su aporte fue importante desde la contribución con los ejércitos libertadores y desde su apoyo a la causa independentista.

En el proceso de independencia, su aporte fue importante desde la contribución con los ejércitos libertadores y desde su apoyo a la causa independentista.

El 9 de julio de 1816, cuando se declaraba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 70% del territorio actual de la Argentina era Indígena.

Desde entonces, pasaron a ser sistemáticamente invisibilizados, perseguidos y despojados de sus territorios ancestrales. Esta negación histórica -que persiste aún hoy- tiene consecuencias profundas en muchos aspectos de la vida de las Comunidades: territorial, cultural, social y espiritual.

Pese a todo, hubo quienes, incluso en esa época, sostuvieron una visión pluricultural, aunque fueron minoría frente al pensamiento dominante.

Un hecho simbólico de 1816 que se destaca es que, aunque los Pueblos Indígenas no fueron mencionados en el Acta de Independencia, esta se imprimió en Quechua, Aymara y se encargó también una traducción al Guaraní, que no llegó por los conflictos entre el Litoral y Buenos Aires.

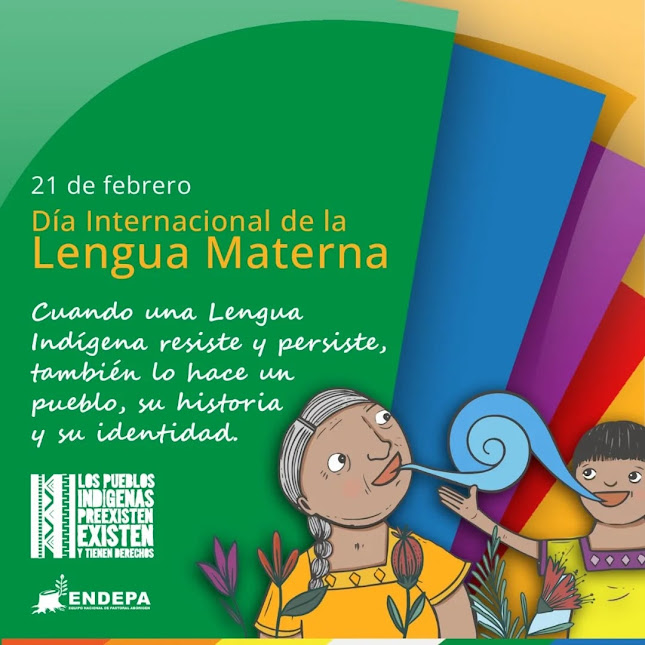

Hoy, los Pueblos Indígenas no solo siguen existiendo: viven, resisten, crean y construyen en sus territorios y en contextos urbanos. Siguen siendo Naciones. Y siguen exigiendo el reconocimiento pleno de sus derechos, finalmente incorporados a la Constitución Nacional recién en 1994, pero aún vulnerados en la práctica cotidiana.

Reconocer la preexistencia, asegurar la existencia digna y garantizar sus derechos no es solo una deuda histórica, es una condición para construir una Argentina verdaderamente plural, justa y democrática. Una Argentina pluriétnica y multicultural.

ENDEPA