Autora: Irma Ruiz

Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas / Universidad de Buenos Aires

Según un testigo del juicio incoado en 1631 por el homicidio del jesuita Juan del Castillo (1628) a manos de los guaraní de Yjuhi o Iyui (Candelaria; hoy Rio Grande do Sul), en los momentos previos al hecho había oído decir al hechicero Quaraibí, alentando la gente: “matemos noramala este hechicero de burla o fantasma [...] tengamos solamente por nuestro Padre y de nuestros hijos a Ñezú: tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse no más en nuestra tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras...”. (Blanco 1929: 445; el resaltado es mío).1

Que esta conmovedora apelación concluya condensando en el sonido de los calabazos de ejecución masculina (mbaraka)2 y las tacuaras de ejecución femenina (takua o takuapu),3 la convocatoria a rechazar la intrusión de los evangelizadores en sus vidas y retornar a sus rituales es un ejemplo contundente de lo que se ha venido comprobando en diversos grupos guaraní y de lo que doy fe en el caso mbyá. 4

Me refiero a la trascendencia otorgada a las performances rituales, a la imprescindible participación de hombres y mujeres para su realización, al papel simbólico de los objetos pertenecientes a ese contexto e incluso al significado metafórico de las propias performances. Todo ello da cuenta del carácter estructural del tema a desarrollar y de su profundidad temporal, lo cual no implica echar un manto homogeneizador sobre los guaraní, menos aún cuando me voy a referir a los mbyá, cuyas peculiaridades han sido señaladas repetidas veces. En efecto, Schaden dedicó un breve artículo a los “Caracteres específicos da cultura mbüa-guaraní” (1962b), Cadogan (1968: 116) enumeró seis rasgos que los diferencian del resto, y para Susnik (1984-85: 82): “los Mbyás dentro del complejo ‘guaraní’ siempre manifestaron algunas particularidades culturales, además de una orientación exclusivista y evasionista”. No hay espacio para discurrir sobre esos aspectos distintivos; si los traje a escena, es porque quizás su símbolo de masculinidad sea un rasgo diferencial más.

1. Introducción

Hace tiempo investigué –desde un enfoque antropológico-musical–, la sustitución de un instrumento musical por otro en los rituales mbyḠen su ejecución por la jerarquía religiosa masculina, karai u opygua, 5 o su auxiliar (Ruiz 1988, 1996). Me refiero al mbaraka mencionado, reemplazado por una antigua guitarra pentacórdica que heredó su nombre, y que condujo a llamar al primero mbaraka miri o mbaraka‘i –mbaraka pequeño–. Retomo aquí parcialmente el tema para ampliarlo, abordándolo desde el ángulo de los marcadores de género en los rituales. El propósito es desarrollar mi hipótesis de que, si gran parte de los mbyá abandonaron con facilidad el mbaraka miri, es porque en su cultura desempeñaba sólo el rol de instrumento musical, no el de símbolo de masculinidad. Para ello trataré de demostrar que los símbolos de feminidad y masculinidad mbyá son, respectivamente, el takuapu y el yvyra’i (o popygua’i)6 y no el takuapu y el mbaraka de la cita inicial, como en forma explícita o implícita se los ha considerado. Ello explicaría, en parte, el contraste en lo que respecta a la estabilidad de estos dos objetos en los rituales y la aleatoriedad del mbaraka miri, inexistente en las aldeas mbyá aludidas, pero vigente, junto con el yvyra’i, en otras de influencia mutua o composición chiripa-mbyá, incluso ejecutado por mujeres.7 Esta apertura evidencia una fluida circulación, viabilizadora aun de préstamos interétnicos, y opuesta, por ende, a las constricciones de un símbolo de género. Ahora bien: mi hipótesis afirma que el símbolo de masculinidad no es el mbaraka miri, pero considera que este instrumento ha formado parte de su cultura, a pesar de la negación de ello por un buen número de mbyá. Este doble enigma: la sustitución de un instrumento musical y supuesto símbolo de masculinidad por uno ajeno a su cultura, y la insistencia de muchos mbyá en decir que es instrumento chiripa y no suyo, renovó mi interés por el tema y me impulsó a revisar la documentación de campo y la bibliografía. A fin de desarrollar mi hipótesis, presentaré los objetos rituales en cuestión y las pruebas que la sustentan, en los puntos que siguen a este primero, que denomino Introducción. Los restantes son: 2) takuapu; 3) mbaraka miri; 4) yvyra’i, popygua o popygua’i y popygua puku; 5) los marcadores sagrados de género.

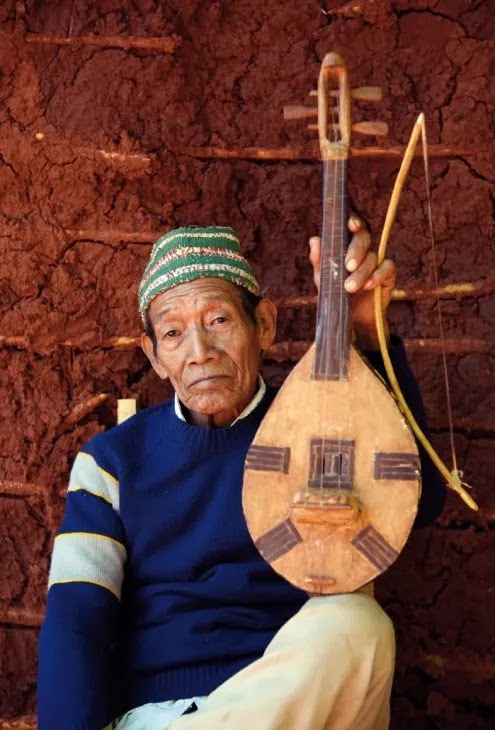

Antes de ello, valgan algunas advertencias e informaciones. Uno de los escollos para cumplir el objetivo enunciado es la escasa información publicada acerca de los rituales mbyá, reveladora del éxito de este pueblo en su intención de excluir de los mismos a los no-guaraní. También, el escaso interés por registrarlos y estudiarlos de quienes ganaron su confianza.8 Un tercer escollo es la forma ambigua e imprecisa en que se presenta la información de terreno sobre el tema. Pocas veces se sabe si lo que se asevera procede de la observación directa o de referencias verbales, a veces descriptivas de hechos de otros tiempos. Las escasas menciones de Pierre y Hélène Clastres (1974 y 1975, respectivamente), por ejemplo, hacen dudar de que hayan presenciado sus rituales.9 A escritos posteriores me referiré más abajo. Históricamente, cuando el jesuita Martín Dobrizhoffer en su obra de 1784 se refiere a “los bárbaros del Mbae Vera”, se supone que está proporcionando la primeras noticias sobre los ancestros de los mbyá –según algunos estudiosos–,10 lo cual sería un indicio de su invisibilidad hasta bien avanzado el período colonial. Transcurrirá poco más de un siglo para la publicación del primer trabajo etnográfico amplio que los incluye, aunque no como mbyá sino como apuiteré, baticolas ó baaberá (Ambrosetti 1894). El problema es que el autor los considera pertenecientes, junto con los chiripa (o ava-katu-ete o nhandéva), a una sola nación: cainguá ó caiguá (“monteses”). Con este apelativo, que persistió hasta avanzado el siglo XX, se distinguió a los guaraní que rechazaron la evangelización desde un comienzo y permanecieron en el monte, o retornaron al mismo, de aquellos cristianizados en las misiones.11 A veces Ambrosetti señala diferencias entre ambas “tribus”, pero no lo hace cuando trata sobre música y danza. La lámina de Holmberg (entre pp. 672-673), con el epígrafe “Baile Cainguá”, ejemplifica el daño producido por el uso del apelativo, pues no se sabe si los que danzan son mbyá, chiripa o unos y otros. La escena muestra una primera hilera de hombres con sus mbaraka miri y una segunda de mujeres con sus takuapu. Al frente está el “cacique”, dirigiendo el canto y la danza con su yvyra’i o popygua’i. 12

2. Sobre el takuapu

Es sabido que las unidades socioculturales mbyá, así como sus afines chiripa y pai-tavyterã (o kaiova), que habitan en Paraguay, Brasil y Argentina –aunque en esta última solo los dos primeros–, se caracterizan por poseer un lenguaje altamente metafórico y un acentuado simbolismo, que se hacen particularmente visibles en sus performances rituales. Entre estas, en el caso mbyá, las de mayor sacralidad tienen lugar en el opy -recinto sagrado y, comúnmente, vivienda de la pareja constituida por las autoridades religiosas: el karai y la kuña karai–.13

Ligado inextricablemente a los rituales, se halla el símbolo de feminidad: takuapu, el bastón de ritmo antes mencionado, que por su simbolismo y sonoridad es uno de los elementos imprescindibles para sustentar el canto y la danza, expresiones que abarcan la casi totalidad de los rituales cotidianos. Su imprescindibilidad está ligada a la de la presencia femenina, pues no es posible realizar un ritual sin al menos una mujer que lo ejecute. Asimismo, el takuapu aparece en el plano mítico como un poderoso instrumento de las Chy Ete = Madre(s) Verdadera(s)14 para la intercomunicación divina. A tal punto está imbricado con lo femenino, que en el metafórico lenguaje religioso, al esqueleto o cuerpo de las mujeres lo llaman takuaryva i kãnga; 15 o sea, “huesos de la que guía [el canto y la danza] con el takuapu”, expresión que es utilizada por los dioses en sus mensajes a los dirigentes en el opy (Cadogan 1992a: 94). En este contexto, ýva no refiere a la kuña karai sino a toda mujer adulta o niña, ejecutante potencial o real de este instrumento de su exclusiva pertenencia; así lo demuestra su inclusión en takuaryva kãnga mitã i, que alude al esqueleto o cuerpo de una infante (mitã = niña). Estos bastones de ritmo, takuapu, aportan una base rítmica regular, estructuradora y conductora de los cantos y danzas. Apoyados contra la pared que da al naciente, se guardan en el opy y pertenecen al conjunto de las mujeres.

3. Sobre el mbaraka mirĩ (sonajero de calabaza) A la permanencia y omnipresencia del takuapu a lo largo de la historia, se contrapone la enigmática cuestión del mbaraka miri. La existencia de pruebas antiguas de su importancia junto con el takuapu en los rituales de diversos grupos guaraní, así como testimonios de que aún conservan ambos instrumentos los chiripa y pai-tavyterã, e incluso los mbyá que viven con los primeros o en su área de influencia, hacen que parezca lógico inferir su abandono por los mbyá. No obstante, una lectura rigurosa plantea dudas de que todos los autores que les asignan el uso del mbaraka miri hayan asistido a los rituales en el opy como para comprobarlo.17 Hélène Clastres (1975: 129, n.1), que solo estuvo en Paraguay, dice: «Les Mbyá ne possèdent pas de maraca, et sans doute s’agit-il d’une perte. Ils sont en tout cas les seuls Guarani à ignorer son usage».18 Cadogan (1968: 112) atribuye su abandono “a las persecuciones de que fueron objeto desde los sucesos del Tarumá”, ocurridos principalmente entre 1720 y 1733, año este último en que sesenta familias escaparon de la misión Santa María de Fe (ex San Joaquín)19 y volvieron a sus tierras. Pero las luchas contra quienes querían someterlos no concluyeron allí.20 Además, en el siglo siguiente fueron perseguidos por las fuerzas del ejército paraguayo, que los consideraban peligrosos para la población no-indígena. Mientras unos se atrincheraban en sus aldeas, otros migraban. Los éxodos del último tercio del siglo XIX, acentuados verosímilmente por la guerra de la Triple Alianza (1865-70), trajeron a Argentina a gran parte de los ancestros de los residentes actuales, algunos de cuyos descendientes pasaron luego al sur de Brasil. Aun admitiendo la turbulencia de sus vidas en ese enorme lapso, no concuerdo con Cadogan en que esa haya sido la razón del abandono del cultivo de la Lagenaria siceraria, cuyo fruto es la calabaza, pues basta con tirar unas semillas en cualquier parte para que crezca.21 Además, el hecho de que los chiripa y los pai aún lo conserven, hace dudar de que no se hayan podido obtener. Por mi parte, si bien puse empeño en señalar la llamativa debilidad de las pruebas del uso del sonajero en los rituales mbyá, porque considero que es un grave problema de muchos escritos etnográficos, me inclino a pensar que perteneció al patrimonio de los grupos que, desde hace al menos medio siglo, niegan haberlo tenido. Como testigo de numerosos rituales desde 1973,22 aunque en una sola aldea, debo decir que nunca vi ni oí un mbaraka miri. De las preguntas sobre el mismo en los trabajos de campo de esa y otras aldeas obtuve, salvo en un caso, las dos mismas respuestas que Cadogan menciona en 1968: 1) que es instrumento chiripa, lo cual indica que ellos tampoco lo vieron en sus rituales; 2) que sus antepasados lo habrían usado. La respuesta 1 fue mayoritaria. En 2000 recibí con más fuerza aún la primera, incluso de un respetado interlocutor que en 1977 me proporcionó la segunda, lo cual revela que con el paso del tiempo se afianza su convicción de que es propio de los chiripa¸ pues estos jamás lo abandonaron. Sólo en la aldea Jejy –donde está vedada la asistencia de blancos en sus rituales– obtuve respuestas distintas, en 2000: 1) que el opygua toca el mbaraka miri si no sabe tocar la guitarra: una razón simple y lógica; 2) que el primero se le da a los niños para que aprendan; 3) que a veces el opygua toca la guitarra y un ayudante el sonajero.

Garlet (1997: 135), en aldeas mbyá de Rio Grande do Sul, escuchó lo mismo que Cadogan en los ’60 en Paraguay y yo en los ’70, ’80 y 2000, en Misiones. Afirma que los Yvyra’ija24 “batem o Mbaraka” [guitarra] e inserta la siguiente nota (nº 105): “Os mbyá atuais não utilizam mais Mbaraka feitos do porongo em seus rituais, se bem que se refiram ao mbaraka miri como instrumento [...] destinado ao acompanhamento das cerimônias religiosas. Dizem que o ‘Mbaraka miri é instrumento do Chiripá’. Substituiram-no pelo violão, feito em madeira de cedro, ou adquirido dos brancos.” En la tesis de Litaiff (1991: 84), que también trabajó en esa zona, el cacique João da Silva dice que el mbaraka miri es chiripa (cit. en Ladeira 1992: 143- 44). La cara opuesta –que no hace más que confirmar la precedente– es la que muestran las aldeas mbyá del litoral paulista, zona de alta presencia nhandéva (chiripa) desde hace tiempo, donde Setti (1997), Ladeira (1992: 143) y Ciccarone (2001: 116) dan cuenta de la coexistencia, en los menguados rituales, del mbaraka miri y la guitarra. Sugestivamente, en sus valiosos escritos aparecen términos de la lengua chiripa como oporaíva, Ñanderuvusú, guahu. Lo que es muy interesante de señalar es que en Ciccarone la maraca la toca una mujer. En suma: en forma explícita o implícita, todos consideramos la falta de la maraca como pérdida o abandono, pero salvo Cadogan, nadie arriesgó argumento alguno sobre las posibles causas de uno de estos procesos. Tampoco es mi finalidad; solo que siempre me resultó extraño que abandonaran tan fácilmente un objeto del cual, según un mito recogido por Cadogan, se habría originado la humanidad masculina mbyá. Desarrollaré este tema en el punto 5, previa presentación del yvyra’i o popygua’i.

4. Sobre el yvyra’i, popygua o popygua’i y popygua puku

Según algunos autores, el yvyra’i tendría origen en el palo o bastón que usaban algunas autoridades coloniales en señal de su dignidad; los llamados “varistas”. No discutiré el tema porque, sea o no prehispánico, lo que aquí interesa es el papel desempeñado entre los mbyá que han sido objeto de estudios etnográficos. Para estos, el yvyra’i es el bastón empleado por el creador, Ñamandu Ru Ete, en el mito cosmogónico, a fin de dar origen a la Tierra. De allí su íntima asociación con el género masculino y también el haberse constituido en símbolo de autoridad religiosa y política. Tres son los tipos de bastones que he documentado, todos cilíndricos: a) un palo grueso corto (de 45 a 50 cm de longitud x 4 cm de diámetro); b) un par de varas delgadas cortas (de 35 a 40 cm x 1 cm); c) un par de varas delgadas largas (1 m x 1,5 cm); a juzgar por algunas fuentes, también podría haber habido de una sola vara. Salvo la denominación popygua puku (puku = largo, alto), que designa al tipo c, las restantes se aplican indistintamente a los tipos a y b. Mientras yvyra’í indica que es de madera, popygua’í o popygua quiere decir “que se lleva en la mano”,25 aludiendo al portador y a la relación entre su cargo y las funciones del objeto. Su alto contenido simbólico hace que sea suficiente portarlo en bandolera para transmitir un mensaje de autoridad y debido respeto. Al confrontar las fuentes con mi documentación, pude apreciar que sus connotaciones y modos de empleo varían según la época, la aldea y el contexto en que se lo exhibe o se lo utiliza. Las primeras fuentes etnográficas registran el tipo a como arma y en las danzas. Ambrosetti (1894: 709-10) dice: “El cacique usa, sobre todo en los bailes, a modo de cetro, su macana de madera de Tatayubá pulida y de un bonito color amarillo”; en la lámina mencionada al final del punto 1), se observa que la emplea a modo de “batuta” para dirigir los cantos-danzas rituales. Müller (1989: 55-56) describe diversas “varas de danza” simples y una doble de cuero usada también como arma, pero no dice cómo se utilizaban; tampoco da sus medidas. Solo se sabe que llamaba así a las que se usaban indistintamente en danzas “de culto” y “profanas”. Cadogan (1968: 112), refiriéndose a la sustitución de la maraca por los mbyá, compara con los chiripa y pai-tavytera y dice: “En la danza mbyá, también la mujer maneja el takua-pú, pero el hombre esgrime en la mano la vara, yvyra’í, a veces dos, con la que produce un leve chasquido.” Y más adelante, agrega: “...es probable que el uso de dos varas-insignias –yvyra’í o popyguá– en la danza, subsistente en cierta medida hasta hoy, haya sido introducido para sustituir al clásico instrumento. [...] Es también probable que la versión del Génesis escuchada por Schaden en Yro’ysä, en la que la divinidad máxima aparece con dos yvyra’í que bate una contra la otra [...] constituya una reminiscencia de esta sustitución, porque en otras versiones de la leyenda, el Creador aparece con una sola” (Ibíd.: 112/113). En otras palabras, en su relato confluyen los tipos a y b, en el que la doble vara del b se justificaría por la necesidad de un reemplazo sonoro, al perder el mbaraka miri. Serán unas frases de una plegaria que incluye Hélène Clastres (1975: 149- 53),26 titulada Paroles des derniers d’entre les Élus (los Elegidos = los mbyá), las que informen de uno de los modos de empleo del yvyra’i (¿simple?, ¿doble?). Dice: “...déjà nous nous dressons dans l’effort avec le bâton-insigne que Ñande Ru Karai Ete a conçu / Nous le brandissons, nous nous baissons, nous nous redressons, / nous les élus.”27 Por mi parte, no he visto usar ninguno de los tres tipos como arma, ni como batuta, ni blandiéndolo en la danza. El único popygua’i simple que documenté –semejante a una macana–, lo vi usar numerosas veces en Fracrán, portado en bandolera como señal de autoridad, sea por el Pa’i en la primera parte de los rituales, o por uno de sus ayudantes (“cabo” o “sargento”) cuando visitaba otra aldea. El más documentado es el tipo b: dos varas sueltas o unidas por un cordel de los extremos inferiores, a los que se los rebaja y se les practica un orificio con ese fin. Se construye con el cerne o corazón del guajayvi (Patagonula sp.), que es la parte dura y oscura de esa madera. Una diferencia importante con el de vara simple, es que se las emplea para producir sonido por entrechoque, sosteniéndolas a ambas con una sola mano. Son dos los modos de ejecución: 1) tomándolas juntas desde el extremo unido y haciéndolas entrechocar mientras se las golpea contra el muslo o la otra mano, con movimientos regulares, marcando el pulso –según información verbal, confiable, de su uso en la aldea Tamanduá–; 2) tomándolas por su parte media pasando un dedo entre ellas, entrechocándolas con rapidez a fin de producir un redoble breve, que se reitera esporádicamente, sin regularidad –según registré en rituales de Fracrán. En ambos casos, actúa como idiófono de golpe directo, por percusión. En 1) conforma una base rítmica concordante con el canto y la danza, actuando polisémicamente como instrumento musical y símbolo de masculinidad, en forma colectiva. En 2), en cambio, aunque hay un aporte sonoro, es individual y tendría como función dar cuenta de la presencia de una autoridad o jerarquía masculina. Otra diferencia de este yvyra’i doble, respecto del simple –a mi juicio sustancial–, es que sus connotaciones religiosas lo apartan por completo de la asociación con un arma y hace que lo consideren un símbolo de autoridad de connotaciones pacíficas. Según mis colaboradores de Fracrán, este popygua’i no debe ser utilizado por el jefe político –cuyo cargo lo autoriza a castigar al que incumple las normas– sino por el jefe religioso o su auxiliar –aprendiz de opygua–, en los rituales, razón por la cual éstos reciben también los títulos de yvyra’ija tenonde e yvyra’ija, a secas, respectivamente. El primero también lo lleva del modo antedicho cuando convoca a la gente a una reunión fuera del opy. Dice su hijo Luis (Karai Tataendy) en una entrevista de 1979: “Y cuando nosotros vimos que con popygua’i salió, [...] entonces ya estamos esperando cosas buenas.” Según fuentes más recientes de Brasil,28 habría actualmente un uso más extendido de estas varas, en manos de jóvenes, e incluso niños, en rituales de algunas aldeas, cuyo aporte musical estaría ligado a la representación masculina. También del popygua puku (tipo c) surgen connotaciones positivas. Dicen que lo usaba el líder religioso en los rituales: “Por ejemplo cuando baila, tiene que tener así [apoyado en el piso]. Se golpea despacito. [...] Cuando habla, por ejemplo, cuando empieza hablar [...].”29 Dos menciones de H. Clastres (1975: 106), por sus características, implican una vara larga y simple.

Cuando esta autora describe el opy, dice que a veces hay tres bastones clavados en la tierra, que son los yvyra’i, bastones-insignias que los hombres usan para danzar. Más adelante, hace una descripción de la danza muy diferente a las que he visto, afirmando que cada sexo acompaña la danza del otro martillando fuertemente el suelo para marcar el ritmo, los hombres con el popygua y las mujeres con el takwa [takuapu] (op. cit.: 129). Fuera del opy, el jefe político lo usaba en rituales de bienvenida: “Y cuando viene visita de otro lado, otro cacique a lo mejor [...] trae ese popygua puku. Y a lo mejor dueño de opy tiene otro popygua puku. Ahí se empieza[n] a preguntar de todo, de caminar [cómo le fue en el camino], muchas cosas...”. Cabe destacar que los saludos rituales son muy interesantes, tanto en lo que expresan en palabras como por su formalizada gestualidad. Estas diversas facetas del yvyra’i revelan su polisemia, entendida como capacidad de acumulación, en tanto puede adquirir un sentido nuevo sin perder el anterior (Ricoeur 2001: 158-59). Prueba de ello es que, aun cuando habría dejado de ser un arma largo tiempo atrás, en los discursos de la década de 1970 se apreciaba la latencia de esa función.

5. Los marcadores sagrados de género

El mito de origen del mbaraka miri y el takuapu, documentado por Cadogan (1970: 36-37), fue el disparador de este tema en mis investigaciones. El relato pertenece al ciclo del héroe solar Kuaray y su rival Charia y concluye cuando se moja la tierra con rocío de Yvy Mbyté (Centro de la Tierra) y surge una planta de Lagenaria y otra de Guadua, “de las que –dice Cadogan– se creó la humanidad”. Y agrega: “Sintetizando, en el relato mbyá [...], del rocío primigenio [...] nace la Lagenaria, de la que se fabrica la sonajera ritual, mbaraka, y el bambú o guadua, del que se fabrica el takuapu. Esto ocurre para que el Creador pueda ‘inspirar el canto sagrado del hombre a los padres de sus futuros hijos, y el canto sagrado de la mujer a las madres de sus futuras hijas’.” Cuando indagué al respecto a mis interlocutores mbyá, no solo desconocían el mbaraka sonajero sino que negaban la asociación del mismo con los hombres, oponiendo a la misma la del yvyra’i. Así me dijo un importante jefe político y religioso: “Porque en el principio, Ñande Chy tenondegua [Nuestra Madre primera] le entregó para las hijas, el takua, y Ñande Ru tenondegua [Nuestro Padre primero] entrega la yvyra’i para el hombre. Pero eso, al principio, porque Ñande Ru tenondegua tiene bastoncitos, yvyra’i, el bastón, y Ñande Chy tenondegua tiene el takuapu”. (Dionisio Duarte 1977) Ello explica que la expresión aplicada al esqueleto o cuerpo masculino en el lenguaje sagrado, sea yvyra’i kãnga (lit. huesos de la vara-insignia), contraparte de takuaryva i kãnga –tratada en el punto dos. Este paralelo entre el takuapu de la mujer y el yvyra’i del hombre, de uso ritual, aparece en dos estrofas del mencionado segundo texto incluido en H. Clastres (1975: 146-48): Paroles relatives au squelette du bâton-insigne que, desmetaforizando la expresión, por su contenido significa “Palabras relativas al cadáver masculino”. Como es norma en contexto ritual, en plegarias y cantos se reemplazan los sustantivos comunes por expresiones metafóricas, por ello, en ambas estrofas “los huesos del bambú” son las mujeres y “los huesos del bastón-insignia”, los hombres. Pierre Clastres (1974: 110), comentando una breve oración dedicada a una mujer encinta, en la que al feto se lo llama metafóricamente “esqueleto del bastón-insignia”, no duda en afirmar: “cet instrument, brandi par les hommes au cours des danses rituelles, est le signe de la masculinité”.30 Como última e importante prueba de que la afirmación de Clastres es correcta, a pesar de no fundamentarla, transcribo unas palabras de una joven mbyá de Misiones, que le adjudica mayor importancia como símbolo de masculinidad, que como signo de poder: “Yo no sé si es tanto para el mando, pero el yvyra’i es también como una cosa…, ¿cómo te puedo decir?, un objeto del ritual muy exclusivo del hombre. Inclusive, cuando una pareja tiene a su hijo, que nace un varón, se tenía por costumbre regalar uno al chico. Como para que lo tenga colgado en la casa, pero ya se sabe que es de él eso.”31

Estas y otras referencias no consignadas despejaron mis dudas sobre el marcador sagrado del género masculino y afianzaron mi idea de que si el mbaraka miri se abandonó con relativa facilidad, es porque carecía para los mbyá de una relación simbiótica con dicho género y de la enorme importancia que le han atribuido otros grupos a lo largo de la historia, sobre la que informa con vastedad gran parte de la literatura clásica guaraní. Paulatinamente, los reemplazos sonoros, más acordes con nuevas necesidades estéticas, lo habrían convertido en prescindible.32

Quizás haya otras aldeas como Jejy, en las que nunca se haya prescindido del mbaraka miri, pues su uso no es incompatible con el del yvyra’i, pero ello no le quita fuerza a este como símbolo de masculinidad, como se infiere de Larricq (1993: 66-68), texto basado en una larga investigación realizada en dicha aldea. Es evidente que tiempos y espacios diversos, así como circunstancias históricas disímiles, han producido diferentes tipos de varas o bastones, cuyas aplicaciones, connotaciones, jerarquías de portadores y contextos de portación o ejecución han sido y/o son, aun contemporáneamente, múltiples, pero jamás pasaron por manos femeninas, aun cuando ejerciera la mayor jerarquía una mujer. El takuapu es de la mujer y el yvyra’i es del varón; su intercambio es impensable e inimaginable.

En contexto sagrado, los marcadores de género no aceptan ambigüedades. Que hoy, en una aldea mbyá una mujer ejecute un mbaraka miri¸ como consigna Ciccarone (2001: 116), habiendo sido tradicionalmente instrumento masculino en su cultura, es otra prueba de que jamás pudo haber sido símbolo de masculinidad. En otras palabras, es una prueba más del símbolo que no fue.

1. Otro testimonio semejante del mismo juicio, está en la p. 447 de Blanco, quien transcribió los originales que se hallan en el Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina). 2. El término “maraca” proviene, precisamente, de la denominación guaraní. Técnicamente es un idiófono, o sea, un instrumento musical que produce sonido por la vibración causada en su cuerpo. Es de golpe indirecto, por sacudimiento. Consiste en una calabaza (fruto de la Lagenaria siceraria) que en su interior lleva las negras semillas de yvau, y un palillo que la atraviesa, cuya parte inferior es el mango. En la superior solían colocarle plumas de vistosos colores. En contexto ritual, es común que los mbyá llamen a los instrumentos musicales mba’epu (lit. cosa que suena), con lo cual ponen énfasis en su capacidad de producir sonido más que en el objeto.

3. De takua = caña; pu = sonido. Técnicamente es un idiófono de golpe directo, tubular. Se percute contra el piso de tierra marcando el pulso del canto. Consiste en un trozo de takuara (Guadua angustifolia) o takuarusú (Guadua trinii) de entre 75 y 90 cm de longitud y 4,5 y 12 cm de diámetro. El nudo inferior se conserva; el intermedio se perfora y el superior se quita. Las más jóvenes se entrenan con ejemplares de menor tamaño.

4. Aunque expositivamente es útil tomar un grupo étnico como una totalidad cuasi homogénea, es importante no perder de vista la dinámica cultural y las respectivas historias de sus parcialidades, que son diferentes según su lugar de origen, según hayan permanecido en el mismo o migrado, y si migraron, según cuándo lo hicieron, hacia dónde y encabezados por quién. Sin duda, la situación de los mbyá es diferente en Paraguay, Argentina y Brasil, e incluso dentro de cada país, según la aldea; así como hay un minúsculo grupo que probó suerte en Uruguay, en un territorio que les es geográficamente ajeno y que ya algunos abandonaron. Pero, a grandes rasgos, se puede apreciar que en Brasil, los del litoral paulista difieren de los de Rio Grande do Sul, asemejándose estos últimos a los de Paraguay con los que ha trabajado Cadogan y a mis colaboradores de Argentina, pertenecientes a las aldeas Fracrán (previamente, localizada en Gobernador Lanusse), Tamanduá, Cuñá Pirú I, Cuña Piru II, Marangatú y Jejy, de la provincia de Misiones.

5. Según la aldea y/o el país, también recibe el nombre de pa’i o ñande ru. Aclaro que las palabras guaraní oxítonas, convencionalmente no llevan tilde por ser amplia mayoría; se exceptúan de esta norma casi todos los etnónimos.

6. Vara-insignia. Cadogan traduce así este término, para indicar su carácter emblemático (véase el punto 4). En estos casos, como en mbaraka’i, la i precedida del apóstrofo indica diminutivo.

7. Ciccarone 2001:116.

8. Pienso especialmente en el ilustre León Cadogan, que tanta importancia otorgó a los textos lingüísticos de los cantos sagrados y ninguna al contexto de su enunciación; pero también pienso en Schaden (1962a).

9. Los Clastres, a pesar de haber hecho trabajo de campo entre los mbyá –de cuyo fracaso habla Pierre (1974: 8)– basaron gran parte de sus abordes etnográficos en la documentación de Cadogan.

10. Entre estos se hallan Cadogan y Susnik. Para otros, fue Fray Buenaventura de Villasboas, cura de Caazapá, quien las proporcionó en 1678 (véase Necker [1979] 1990: 237-240). Dudas como estas –obsérvese que hay 106 años de diferencia- hablan de la necesidad de revisar las fuentes coloniales y reordenar la información sobre los llamados “guaraníes monteses”.

11. En el Censo Indígena Nacional realizado en Argentina en 1965-66 y publicado por el Ministerio del Interior en 1967-68, dirigido y relevado en parte por antropólogos, se registró a todos los indígenas de la provincia de Misiones como cainguá, a pesar de que en 1959 se había publicado uno de los más importantes escritos de Cadogan (1992) sobre los mbyá, y ya hacía tiempo que se habían levantado voces a favor de estudios específicos sobre los diferentes grupos de habla guaraní (Schaden 1962b).

12. El dibujo original es de Adolfo Methfessel, quien viajó con Ambrosetti en 1892, pero un conflicto de intereses impidió su reproducción en esta publicación y obligó a modificar la escena presenciada. Las diferencias entre uno y otro dibujo son importantes, pero al lector no se le informa. Vignati (1953) se ocupa del tema y reproduce las láminas originales, por lo que remito a esta obra para obtener mayores detalles. Ambrosetti y el dibujante Eduardo Holmberg, para no incurrir en plagio, le dieron un giro de 90 grados a la escena, y excluyeron al guitarrista, a los tamboreros y a tres niños danzando a un costado, dos de ellos con maracas, valioso testimonio de la coexistencia de instrumentos tradicionales con la guitarra y el pequeño tambor. Además, los hombres no se toman del brazo como en el original y ejecutan la maraca con la izquierda; “detalles” más significativos de lo que aparentan ser y sumamente valiosos para quienes realizamos investigaciones etnomusicológicas.

13. Kuña significa mujer; se dice también kuña opygua, pero es más común kuña karai.

14. Se trata de las componentes femeninas de las cuatro parejas de dioses: Ñamandu, Karai, Jakaira y Tupã; los masculinos son los Ru Ete = Padre(s) Verdadero(s). Ej: Ñamandu Ru Ete, Ñamandu Chy Ete; Karai Ru Ete, Karai Chy Ete, etc. Obsérvese la correlación entre estas parejas y la que dirige el ritual. En su artículo sobre los caracteres específicos de los mbyá, Schaden (1962b:87) señala: “A profissão de médicofeticeiro não é exclusiva do sexo masculino. Ha mujeres que são grandes especialistas na arte de curar e grandes dirigentes de cerimônias religiosas”. Este reconocimiento poco común al relevante papel de la mujer en los rituales mbyá, deja a la vez en descubierto que no ha advertido la complementariedad de la pareja; tampoco lo hizo Cadogan. Quizás la ocultaron, pues no creo que sea un aspecto novedoso.

15. De takua = takuapu; ýva = dirigente; kãnga = huesos.

16. Uso el tiempo presente, porque todavía quedan aldeas en Misiones, en que se realizan con cierta asiduidad los rituales, que hasta principios de la década de 1990 eran doblemente diarios (a la salida y la puesta del sol), en aquellas que contaban con un karai ortodoxo.

17. Ya vimos los vicios del testimonio de Ambrosetti. Los de Müller ([1934, 1935] 1989) -que estuvo con ellos entre 1910 y 1924-, en Paraguay, son similares respecto de los instrumentos musicales. Sugestivamente, los rituales mbyá que describe no tienen lugar en el recinto sagrado. ¿Le habrán permitido asistir a un ritual en su opy? Él mismo dice que cuando los mbyá “ejercen públicamente el culto, ha sido tomado de los Pañ y Chiripá y se realiza de acuerdo a las formas y ritos de estas tribus” (Müller 1989:17, n. 32). Strelnikov (1928), cuyo viaje al Paraguay es de 1915, relata un ritual mortuorio que observó furtivamente y detalla el uso de la guitarra. Nombra al sonajero aparte solo para describirlo y decir que se aplicó su nombre al cordófono por cierta semejanza de su sonido con el rasgueo, pero no menciona su uso en el ritual.

18. “Los Mbyá no poseen la maraca, y sin duda se trata de una pérdida. En todo caso son los únicos Guaraní en ignorar su uso” (todas las traducciones son de mi autoría).

19. El tema de los caingua o “indios infieles” guaraní del Paraguay, en el siglo XVIII, es sumamente confuso. Los estudiosos presentan versiones diferentes; por ejemplo, sobre los llamados pueblos de Taruma, San Joaquín y San Estanislao. En Melià –G. Grünberg- F. Grünberg (1976: 155 y ss.) puede apreciarse la complejidad de la cuestión en una síntesis interesante –aunque focalizada en los itatin-pai-. Sin duda hace falta aún un tratamiento semejante, pero con el foco puesto en los mbyá. 20. El título del artículo que Cadogan dedica al tema, relaciona las reducciones del Tarumá con la destrucción de la organización social mbyá (Cadogan 1956). Aun cuando el sonajero haya tardado un siglo en desaparecer, estas fechas implican que Cadogan tampoco fue testigo de su uso, como está implícito en su extenso artículo de 1968, a pesar de que en un artículo anterior (1960: 140) dice: “En el culto utilizan la música tradicional: mbaraká (sonajera), takuapu (trozo de bambú manejado por la mujer) y angu’apú (tambor)”. Lo que no se explica es que considere “tradicional” al tambor de dos parches, de procedencia española.

21. Esta afirmación procede del etnobotánico paraguayo Pastor Arenas, colaborador de este volumen, en comunicación personal.

22. Debo esta franquicia –primero en Gobernador Lanusse y luego en Fracrán- al Pa’i Antonio Martínez (Kuaray) y su esposa Paula (Yva), fallecidos en 1995 y 1991, respectivamente, cuyos rituales –entre muchas otras cosas- me infundieron una profunda admiración por el pueblo mbyá.

23. Durante el diálogo tuve la impresión de que el opygua no tocaba la guitarra, sea porque no quiso adoptarla o porque carecía de aptitud para afinarla, que es lo complejo, no su ejecución. En efecto, en el opy sólo se la rasguea con las cuerdas al aire con intención netamente rítmica, aunque el aspecto armónico influya en la melodía. Vale aclarar que para los mbyá de Misiones, esta aldea es una de las más fieles a las normas y rituales ancestrales, al menos hasta la desafortunada intrusión de la Hermana Iracema, a fines de la década de 1990, situación felizmente superada. Hago la salvedad de que son falsos algunos epígrafes de fotos tomadas en Jejy, que informan acerca de escenas rituales, cuando en realidad han sido tomadas fuera de ese contexto. Sobre esta aldea son confiables los trabajos de Larricq (1993) y Cebolla Badie (2000).

24. Lit.: Dueño del yvyra’i; se aplica a los auxiliares del opygua y a veces a este con el agregado tenonde = primero, delante. Véase el punto 4.

25. Lit. yvyra: árbol, madera; yvyra’i: palo, palito; popygua: de po: mano; -py: en; -gua: correspondiente a.

26. Es la versión en francés de un texto recogido y traducido del mbyá por su esposo Pierre y por Cadogan, en junio de 1965. Citaré un segundo texto de esa procedencia en el punto 5. Las versiones en lengua mbyá no se incluyen; tampoco datos del lugar de obtención, algo habitual en los escritos de los Clastres.

27. Mi traducción: Palabras de los últimos entre los Elegidos: “...ya nos erguimos en el esfuerzo con el bastón-insignia que Nuestro Padre, el verdadero Karai ha concebido / Nosotros lo blandimos, nosotros nos agachamos, nosotros nos reincorporamos, / nosotros, los elegidos.” Es la única referencia a la concepción del yvyra’i por Karai que conozco. Cabe destacar que en todas las plegarias o “himnos” que recogiera Clastres en esa fecha, sin duda a la misma persona, se menciona reiteradamente a Karai Ru Ete y a Karai Chy Ete. Esto puede deberse a que dicha persona recibió su ñe’e (alma-palabra) de Karai o a que en la aldea a la que pertenecía, se le atribuía a esa pareja de dioses un lugar preferencial.

28. Setti 1997 y comunicaciones personales de esta, Ciccarone y Ladeira, 2005.

29. No logré que fuera más explícito, pues en la situación ritual que describe, vi a su padre usar sólo la guitarra. Según dijeron, ya no tenían popygua puku, que en cambio sí documenté en Tamandua. Este testimonio y el que sigue son de la misma entrevista que el anterior, supervisada por la máxima autoridad religiosa de Fracrán.

30. “Este instrumento, blandido por los hombres durante las danzas rituales, es el signo de masculinidad.”

31. El testimonio es de Jachuka Rete (2004). De hecho, en 1974 fotografié al hijito de tres años del dirigente político-religioso de Tamandua –o sea, al pequeño tío de Jachuka-, con su yvyra’i de dos varas.

32. Véase Ruiz 1996.

Referencias bibliográficas

Ambrosetti, J. B. (1894) Los indios Cainguá del Alto Paraná (Misiones). En Boletín del Instituto Geográfico Argenti no 15: 661-744.

Blanco, J. M. S. J. (1929) Historia documentada de la vida y gloriosa muerte de los padres Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo de la compañía de Jesús, mártires del Caaró e Yjuhí. Buenos Aires: Sebastián de Amorrortu.

Cadogan, L. (1956) Las reducciones del Tarumá y la destrucción de la organización social de los Mbyá-Guaraníes del Guairá (Ka’yguã o Monteses). En Estudios antropológicos publicados en homenaje al Dr. Manuel Gamio, 295-303. México.

–––––––––– (1960) En torno a la aculturación de los Mbyá-Guaraní del Guairá. En América Indígena, XX (2): 133-150.

–––––––––– (1968) Chonó Kybwyrá: aporte al conocimiento de la mitología guaraní. En Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, 3 (1-2): 425-50. –––––––––– (1970) Ywyra Ñe’ery. Fluye del árbol la palabra. En Suplemento Antropológico, 5 (1-2): 7-111. Asunción.

–––––––––– (1992) Ayvu Rapyta. Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. Asunción: Fundación «León Cadogan» - CEADUC - CEPAG.

Ciccarone, C. (2001) Drama e Sensibilidade. Migração, Xamanismo e Mulheres Mbya Guarani. Tesis de doctorado inédita. Pontificia Universidade Católica de São Paulo.

Clastres, H. (1975) La Terre sans Mal. Le prophétisme tupi-guarani. Paris: Editions du Seuil.

Clastres, P. (1974) Le grand parler. Mythes et chants sacrés des indiens Guaraní. Paris: Editions du Seuil.

Garlet, I. J. (1997) Mobilidade Mbyá: História e significação. Tesis de maestría inédita. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Pontificia Universidade Católica.

Ladeira, M. I. (1992) “O caminar sob a luz”. O território mbyá à beira do océano. Tesis de maestría. Pontificia Universidade Católica de São Paulo. (Publicada en 2007. San Pablo: UNESP)

Larricq, M. (1993) Ypytuma. Construcción de la persona entre los Mbya-Guaraní. Posadas: Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Misiones.

Ministerio del Interior (1967-68). Censo Indígena Nacional (CIN). 4 t. Buenos Aires: MI.

Müller, F. svd. (1989) [1934, 1935] Etnografía de los Guaraní del Alto Para ná. Sankt Augustin: Steyler Missionswissenschaftliche Institut e.V. Buenos Aires.

Nimuendajú - Unkel, C. (1978) [1914] Los mitos de creación y destrucción del mundo como fundamentos de la religión apapokuva-guaraní. Jurgen Riester G. (ed.) Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

Ricoeur, P. (2001) [1975] La metáfora viva. Madrid: Trotta / Cristiandad.

Ruiz, I. (1988) 1892-1987. Pasado y presente de un cordófo no europeo en el ámbito indígena guaraní. En Primera Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología, 5 al 7 de noviembre de 1987, 59-70. Buenos Aires: AAM. –––––––––– (1996) Acerca de la sustitución de un idiófono indígena por un cordófono europeo: los mbaraká de los mbyá-guaraní. En Revista Argentina de Musicología, 1: 81-92. Schaden, E. (1962a) [1954] Aspectos fundamentais da cultura guaraní. Reedición en la serie Corpo e alma do Brasil, VI. São Paulo: Difusão Européia do livro. Irma Ruiz

––––––––– (1962b.) Caracteres específicos da cultura mbüa-guarani. Subsidios e sugestôes para um estudo. En Jornadas Internacionales de Arqueología y Etnografía (1960), II, 23-32. Buenos Aires.

Setti, K. (1997) Os índios Guarani-Mbyá do Brasil: Notas sobre sua história, cultura e sistema musical. En Overath, J. (ed.) Musices Aptatio, Liber Annuarios - 1994/1995 - “Die Musikkulturen der Indianer Brasiliens”, I: 73-147. Köln.

Strelnikov, I. D. 1928. “Les Kaa-îwuá du Paraguay”. En Atti del XXII Congresso Internazionale degli Americanisti (1926), II: 333-366. Roma.

Susnik, B. (1984-85) Los aborígenes del Paraguay, VI. Aproximación a las creencias de los indígenas. Asunción: Museo Etnográfico “Andrés Barbero”. Vignati, M. A. (1953) Aportes iconográficos a usos y costumbres de los indios Cainguá. Separata de Anales del Museo de la ciudad Eva Perón, n.s., Antropología, 2. [Anales del Museo de La Plata].